T. LOBSANG RAMPA

LE TROISIÈME ŒIL

Titre original : The Third Eye

(Édition : 22/04/2020)

Le Troisième Œil — (Initialement publié en 1956) C'est ici que tout a commencé ; une autobiographie du parcours d'un jeune homme afin de devenir Lama médecin et l'opération qu'il subit pour l'ouverture du troisième œil. On nous montre un aperçu de la vie dans une Lamaserie tibétaine et découvrons leur profonde compréhension de la connaissance spirituelle. Jusqu'à ce moment-là la vie dans une lamaserie nous était inconnue, même pour les quelques personnes qui ont effectivement visité le Tibet. Lobsang est entré à la Lamaserie du Chakpori et a appris les plus secrètes des sciences ésotériques tibétaines et bien plus encore.

Mieux vaut allumer une chandelle

que maudire l'obscurité.

Le blason est ceint d'un chapelet tibétain composé de cent huit grains symbolisant les cent huit livres des Écritures Tibétaines. En blason personnel, on voit deux chats Siamois rampants (i.e. debout sur leurs pattes de derrière, le terme ‘rampant’ étant ici un adjectif propre à l'héraldique, c'est-à-dire, aux blasons — NdT : Note de la Traductrice) tenant une chandelle allumée. Dans la partie supérieure de l'écu, à gauche, on voit le Potala ; à droite, un moulin à prières en train de tourner, comme en témoigne le petit poids qui se trouve au-dessus de l'objet. Dans la partie inférieure de l'écu, à gauche, des livres symbolisent les talents d'écrivain et de conteur de l'auteur, tandis qu'à droite, dans la même partie, une boule de cristal symbolise les sciences ésotériques. Sous l'écu, on peut lire la devise de T. Lobsang Rampa : ‘I lit a candle’ (c'est-à-dire : ‘J'ai allumé une chandelle’).

Table des matières

Chapitre Un Première enfance chez mes parents

(La récitation des Lois en classe)

Chapitre Deux Fin de mon enfance

Chapitre Trois Derniers jours à la maison

Chapitre Quatre Aux portes du temple

Chapitre Cinq La vie d'un chela

Chapitre Six La vie dans la lamaserie

(Les Lois et Étapes de la Voie du Milieu)

Chapitre Sept L'ouverture du Troisième Œil

Chapitre Neuf La Barrière de la Rose Sauvage

Chapitre Dix Croyances tibétaines

(Office pour guider les morts)

(Calendrier des années du cycle actuel)

(Guide d'astrologie tibétaine)

Chapitre Douze Herbes et cerfs-volants

Chapitre Treize Première visite à la maison

Chapitre Quatorze J'utilise mon Troisième Œil

Chapitre Quinze Les secrets du nord et les yétis

Chapitre Dix-Sept La dernière initiation

Chapitre Dix-Huit Adieu au Tibet !

Avant-propos de l'éditeur

L'autobiographie d'un lama tibétain est un témoignage unique de l'expérience et, comme tel, inévitablement difficile à confirmer. Dans le but d'obtenir confirmation des déclarations de l'Auteur, les Éditeurs ont soumis le manuscrit à près de vingt lecteurs, tous, gens intelligents et d'expérience, certains avec une connaissance particulière du sujet. Leurs opinions furent tellement contradictoires qu'aucun résultat positif n'en ressortit. Certains mirent en question l'exactitude d'une section, certains, d'une autre section ; ce qui était mis en doute par un expert était accepté sans discussion par un autre. De toute façon, les Éditeurs se sont demandés, y a-t-il un seul expert qui ait suivi la formation d'un lama tibétain dans ses formes les plus développées ? Y en a-t-il un qui ait été élevé dans une famille tibétaine ? Lobsang Rampa a fourni la preuve documentée qu'il est diplômé en médecine de l'Université de Chongqing et dans ces documents il est décrit comme un Lama du Monastère Potala de Lhassa. Les nombreuses conversations personnelles que nous avons eues avec lui nous ont démontré que nous avons affaires à un Homme aux pouvoirs et aux accomplissements inhabituels. En ce qui concerne de nombreux aspects de sa vie personnelle il a montré une réticence qui était parfois déroutante, mais chacun a droit à sa vie privée et Lobsang Rampa maintient qu'une certaine dissimulation lui est imposée pour la sécurité de sa famille dans un Tibet occupé par les communistes. En effet, certains détails, comme la position réelle de son père dans la hiérarchie tibétaine, ont été intentionnellement déguisés à cette fin. Pour ces raisons, l'Auteur doit porter et porte volontairement la seule responsabilité des déclarations faites dans son livre. Nous pouvons penser qu'ici et là il dépasse les limites de la crédulité occidentale, quoique les vues occidentales sur le sujet traité ici ne peuvent guère être décisives. Néanmoins, les Éditeurs estiment que le Troisième Œil est dans son essence un compte rendu authentique de l'éducation et de la formation d'un garçon tibétain dans sa famille et dans une lamaserie. C'est dans cet esprit que nous publions le livre. Toute personne qui diffère d'opinion avec nous sera au moins d'accord, nous croyons, pour dire que l'Auteur est doué à un degré exceptionnel de talent narratif et du pouvoir d'évoquer des scènes et des personnages d'intérêt unique et absorbant.

Préface de l'auteur

Je suis un Tibétain, l'un des rares individus de ma race à être parvenus jusqu'à ce monde étrange qu'est l'Occident. La composition et le style de ce livre laissent beaucoup à désirer : On ne m'a jamais donné de véritables leçons d'anglais (1). Ma seule ‘école’ a été un camp de prisonniers japonais ; des malades, des femmes britanniques et américaines, prisonnières comme moi, m'ont enseigné leur langue ; j'ai appris de mon mieux.

Pour ce qui est d'écrire l'anglais, j'ai procédé par tâtonnements.

Mon pays bien-aimé est actuellement occupé par les troupes communistes : la prophétie est accomplie. C'est uniquement pour cette raison que j'ai déguisé mon nom et celui de mes relations. J'ai beaucoup lutté contre les communistes et je sais ce que mes amis auront à subir si mon identité peut être établie. Je connais aussi par expérience personnelle la puissance de la torture. Tel n'est pas cependant le sujet de ce livre, consacré à un pays pacifique si longtemps méconnu et présenté sous un faux jour.

On me dit que certaines de mes déclarations pourront susciter le scepticisme. Le lecteur a le droit d'en penser ce qu'il veut. Il n'en reste pas moins que le Tibet est un pays inconnu du monde entier. Celui qui à propos d'un autre pays a écrit que "ses habitants circulaient sur la mer, montés sur des tortues" a été accablé de sarcasmes, comme ceux qui prétendaient avoir vu des poissons-fossiles vivants. On a pourtant découvert de ces poissons récemment et un spécimen en a été envoyé aux États-Unis dans un avion réfrigéré pour y être étudié. On n'avait pas cru ces hommes. Et pourtant, un jour, la preuve a été faite qu'ils étaient sincères et qu'ils avaient dit la vérité. Il en sera de même pour moi.

T. Lobsang Rampa

(BM/TLR, London, W.C.I)

Écrit dans l'année du Mouton de Bois.

(1) Il est indéniable que l'auteur écrit l'anglais de façon très personnelle et qu'il semble ne pas craindre les répétitions, sans doute par désir d'être clair. Aussi le traducteur a-t-il plus visé la précision – indispensable pour décrire des phénomènes surnaturels déjà assez compliqués – que l'élégance — NdT.

Chapitre Un

Première enfance chez mes parents

— Ohé ! Ohé ! À quatre ans, tu n'es pas capable de te tenir sur une selle ! Tu ne seras jamais un homme ! Que va dire ton noble père ?

Ayant ainsi parlé, le vieux Tzu assena sur la croupe du poney une vigoureuse claque — dont bénéficia aussi son infortuné cavalier — et cracha dans la poussière.

Les toits et les coupoles dorées du Potala resplendissaient sous le soleil éclatant. Tout près de nous, le clapotis des eaux bleues du Temple du Serpent indiquait le passage du gibier aquatique. Plus loin, sur la piste rocailleuse, des hommes qui venaient de quitter Lhassa s'efforçaient d'activer la lente allure de leurs yaks à grand renfort de cris. Des champs voisins parvenaient les rauques "bmmm, bmmm, bmmm" des trompettes aux basses profondes avec lesquelles les moines-musiciens s'exerçaient loin des foules.

Mais le temps me faisait défaut pour m'occuper de ces choses si quotidiennes, si banales. Ma tâche — ô combien ardue — consistait à rester sur le dos de mon très récalcitrant poney. Nakkim avait d'autres idées en tête. Il voulait se débarrasser de son cavalier, et être libre de paître, de se rouler par terre et de ruer dans l'air.

Le vieux Tzu était un maître maussade et intransigeant. Toute sa vie, il avait été sévère et dur et dans son rôle présent de gardien et de moniteur d'équitation d'un petit garçon de quatre ans, l'énervement avait souvent raison de sa patience. Originaire du pays de Kham, il avait été choisi avec quelques autres pour sa taille et pour sa force. Il mesurait près de sept pieds (2 m 10) et la largeur de ses épaules était à l'avenant. Des épaulettes rembourrées le faisaient paraître encore plus large. Il y a au Tibet oriental une région où les hommes sont exceptionnellement grands et robustes. Beaucoup dépassaient sept pieds (2 m 10) et ils servaient dans les lamaseries en qualité de moines-policiers. Ils portaient d'épais rembourrages aux épaules pour se donner une apparence plus formidable, se noircissaient le visage pour avoir l'air plus farouche et promenaient avec eux de longs gourdins qu'ils avaient tôt fait d'utiliser aux dépens de tout infortuné malfaiteur.

Tzu avait donc été moine-policier et voilà qu'il servait de nourrice sèche à un petit aristocrate ! Trop infirme pour marcher longtemps, il ne se déplaçait qu'à cheval. En 1904, les Anglais, sous le commandement du colonel Younghusband, avaient envahi le Tibet et causé de nombreux dégâts, pensant, sans doute, que le meilleur moyen de gagner notre amitié était de bombarder nos maisons et de tuer nos gens. Tzu, en prenant part à la défense, avait perdu une partie de sa hanche gauche au combat.

Mon père était un des membres les plus influents du gouvernement. Sa famille, comme celle de ma mère, appartenait à la haute aristocratie, de sorte qu'ils jouissaient à eux deux d'une influence considérable sur les affaires du pays. Je donnerai plus loin quelques détails sur notre système de gouvernement.

Père, un gros homme à la forte carrure, mesurait près de six pieds (1 m 83). Il pouvait être fier de sa force : dans sa jeunesse, il arrivait à soulever un poney du sol, et c'était l'un des rares Tibétains capables de battre les hommes de Kham à la lutte.

La plupart des Tibétains ont les cheveux noirs et les yeux brun foncé. Père, avec sa chevelure châtain et ses yeux gris, faisait partie des exceptions. Il se laissait aller souvent à de brusques mouvements de colère dont les causes nous échappaient.

Nous le voyions rarement. Le Tibet avait connu une période de troubles. En 1904, devant l'invasion anglaise, le Dalaï-Lama s'était enfui en Mongolie, en laissant à mon père et aux autres membres du cabinet le soin de gouverner pendant son absence. En 1909, il était revenu après un séjour à Pékin. En 1910, les Chinois, encouragés par le succès de l'invasion anglaise, prirent Lhassa d'assaut. De nouveau, le Dalaï-Lama se retira, mais cette fois aux Indes. Les Chinois furent chassés de Lhassa en 1911, au moment de la révolution chinoise, mais non sans avoir eu le temps de commettre des crimes affreux contre notre peuple.

En 1912, le Dalaï-Lama était de retour dans sa capitale. Pendant toute son absence, à cette époque extrêmement difficile, mon père avait assumé avec ses collègues du Cabinet l'entière responsabilité du gouvernement : Mère disait souvent que cette responsabilité l'avait marqué pour toujours. Il est certain qu'il n'avait pas le temps de s'occuper de ses enfants et qu'il ne nous a jamais accordé d'affection. Je paraissais avoir le don de l'irriter particulièrement et Tzu, déjà peu indulgent de nature, était chargé de me faire "obéir de gré ou de force", selon l'expression paternelle.

Tzu prenait mes insuffisances en matière d'équitation pour autant d'insultes personnelles. Au Tibet, les enfants des classes supérieures apprennent à monter à cheval avant même de pouvoir marcher ! Être un bon cavalier est essentiel dans un pays où il n'y a pas de voiture et où tous les voyages se font soit à pied, soit à cheval. Les nobles s'entraînent heure après heure, jour après jour. Debout sur leur étroite selle de bois, et leur cheval au galop, ils sont capables de tirer sur des cibles mobiles au fusil ou à l'arc.

Il arrive parfois que des cavaliers entraînés galopent dans les plaines par formations entières et changent de monture en sautant d'une selle à l'autre. Et moi qui, à quatre ans, éprouvais de la difficulté à rester sur une seule selle !

Mon poney, Nakkim, avait de longs poils et une grande queue. Sa tête étroite était le siège d'une vive intelligence. Il connaissait un nombre étonnant de façons de désarçonner un cavalier peu sûr de lui. Un de ses tours favoris consistait à partir en un court galop et à s'arrêter pile en baissant la tête. Au moment où, bien malgré moi, je glissais en avant sur son encolure, il relevait brusquement la tête et j'accomplissais un saut périlleux complet avant de tomber lourdement sur le sol. Après quoi, Nakkim me regardait de haut d'un air plein de suffisance.

Les Tibétains ne pratiquent jamais le trot ; les poneys en effet sont tellement petits que les cavaliers auraient l'air ridicule. La plupart du temps, ils vont à l'amble, ce qui est bien assez rapide, tandis que le galop est réservé à l'entraînement.

Le Tibet était un État théocratique. ‘Le progrès’ du monde extérieur ne nous intéressait pas. Nous voulions seulement pouvoir méditer et surmonter les limites de notre enveloppe charnelle. Depuis longtemps, nos Sages avaient compris que nos richesses excitaient la convoitise de l'Occident et ils savaient que l'arrivée des étrangers dans notre pays ferait fuir la paix. L'invasion communiste a prouvé qu'ils avaient raison.

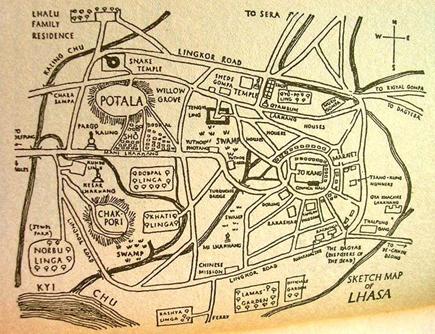

Notre maison était située à Lhassa, dans le quartier élégant de Lingkhor, au bord de la route qui entoure la ville, et à l'ombre de la Cime (nom que les Tibétains donnent parfois à la lamaserie-palais du Potala — NdT). Il existe trois routes concentriques et celle qui se trouve à l'extérieur, Lingkhor, est bien connue des pèlerins.

Comme toutes les maisons de Lhassa, à l'époque de ma naissance, la nôtre n'avait que deux étages dans sa partie faisant face à la route. Il était interdit de dépasser cette hauteur, car personne ne devait abaisser son regard sur le Dalaï-Lama. Mais comme cette interdiction ne s'appliquait effectivement qu'à l'occasion de la procession annuelle, de nombreux Tibétains élevaient sur le toit plat de leurs demeures une construction en bois aisément démontable, qu'ils utilisaient pratiquement pendant onze mois.

Notre maison était une vieille construction de pierre ; elle avait la forme d'un carré, bâti autour d'une immense cour intérieure. Nos animaux vivaient au rez-de-chaussée ; nous occupions les étages. Nous avions la chance d'avoir un escalier de pierre à notre disposition ; la plupart des maisons tibétaines ont des échelles, tandis que les paysans se servent d'une perche entaillée dont l'usage peut être fatal aux tibias ! Ces perches en effet deviennent terriblement glissantes à l'usage, car les mains couvertes de beurre de yak les enduisent de graisse et tout paysan distrait se trouve rapidement ramené au rez-de-chaussée.

En 1910, lors de l'invasion chinoise, notre maison avait été en partie détruite et notamment les murs intérieurs. Père avait fait reconstruire quatre étages. Comme ils ne donnaient pas sur l'Anneau (la route de Lingkhor — NdT), nous ne pouvions pas abaisser nos regards sur le Dalaï-Lama lors de la procession ; de sorte que personne ne songea à protester.

La porte qui donnait sur notre cour centrale était lourde et noircie par les ans. Les envahisseurs chinois n'avaient pas été capables de forcer ses poutres solides : aussi avaient-ils abattu un pan de mur.

De son bureau installé juste au-dessus de cette porte l'intendant surveillait les entrées et les sorties. C'est lui qui engageait — et qui renvoyait — les domestiques et qui veillait au bon fonctionnement de la maisonnée. Quand les trompettes des monastères saluaient la fin du jour, les mendiants de Lhassa se présentaient à sa fenêtre pour recevoir de quoi subsister pendant la nuit. Tous les nobles pourvoyaient ainsi aux besoins des pauvres de leurs quartiers. Souvent, il venait aussi des prisonniers enchaînés car les prisons étaient rares et ils parcouraient les rues en demandant l'aumône.

Au Tibet, les condamnés ne sont ni méprisés ni traités en parias. Nous savions que la plupart d'entre nous auraient été à leur place — si on nous avait attrapés — de sorte que les malchanceux étaient raisonnablement traités.

Deux moines vivaient dans des chambres situées à droite de la pièce de l'Intendant ; c'étaient les chapelains qui priaient quotidiennement le ciel d'approuver nos activités. Les membres de la petite noblesse n'avaient qu'un seul chapelain ; notre situation sociale exigeait que nous en eussions deux. Ils étaient consultés avant tout événement important et il leur était demandé de solliciter par leurs prières la faveur des dieux. Tous les trois ans, ils retournaient dans leurs lamaseries et d'autres prenaient leur place.

Dans chacune des ailes était installée une chapelle où des lampes à beurre brûlaient jour et nuit devant un autel en bois sculpté. Les sept bols d'eau sacrée étaient nettoyés et remplis plusieurs fois par jour. Il fallait qu'ils soient propres car les dieux pouvaient avoir envie de venir boire. Les chapelains étaient bien nourris — ils mangeaient comme nous — afin que leurs prières soient plus ardentes et que les dieux sachent que notre nourriture était bonne.

À gauche de l'Intendant, vivait l'expert juridique qui devait veiller à ce que la maison fût tenue comme l'exigeaient les convenances et les lois. Les Tibétains sont très respectueux des règlements et pour l'exemple, Père était tenu de se conduire comme un citoyen modèle.

Mon frère Paljör, ma sœur Yasodhara et moi habitions dans la partie neuve de la maison, celle qui était la plus éloignée de la route. À gauche se trouvait notre chapelle et à droite une salle de classe qui servait également aux enfants des serviteurs. Les leçons étaient aussi longues que variées.

Paljör n'habita pas son corps longtemps. Il était trop faible pour s'adapter à la vie difficile qui nous était imposée. Avant d'avoir atteint sa septième année, il nous avait quittés pour retourner au Pays des Mille Temples. Yaso avait alors six ans et moi quatre. Je le revois encore, gisant, comme une écorce vide, le jour où les hommes de la mort sont venus le chercher. Et je me souviens aussi comment ils ont emmené son corps avec eux pour le briser et l'offrir aux vautours comme l'exigeait la coutume.

Quand je devins l'héritier de la famille, mon éducation fut poussée. À quatre ans, j'étais un bien médiocre cavalier. Père, déjà le plus strict des hommes, veilla en sa qualité de prince de l'Église à ce que je sois soumis à une discipline de fer qui serve d'exemple à l'éducation des autres.

Dans mon pays, plus un garçon est d'un rang élevé, plus son éducation est sévère. Certains nobles commençaient à être partisans d'une discipline moins rigoureuse pour les enfants ; mais pas mon père dont l'opinion peut se résumer ainsi : un enfant pauvre n'ayant aucun espoir de mener plus tard une vie confortable, il convient de le traiter avec bonté et considération, pendant qu'il est jeune. Les petits aristocrates, au contraire, peuvent espérer jouir à l'âge adulte de tout le confort que donne la fortune ; il faut donc les mener avec une brutalité extrême pendant leur enfance pour qu'en faisant l'apprentissage de la souffrance, ils apprennent à avoir des égards pour les autres. Telle était également l'attitude officielle du gouvernement. Ce système était fatal aux enfants délicats, mais ceux qui ne mouraient pas pouvaient résister à n'importe quoi !

Tzu occupait une pièce au rez-de-chaussée, près de l'entrée principale. Après avoir eu l'occasion pendant des années de voir toutes sortes de gens en sa qualité de moine-policier, il supportait mal de vivre retiré du monde, loin de ce qui avait été sa vie. Près de sa chambre étaient installées les étables où mon père gardait ses vingt chevaux, ses poneys et ses animaux de trait.

Les palefreniers haïssaient Tzu pour son zèle et son habitude de se mêler de leurs affaires. Quand Père partait à cheval, six hommes armés devaient l'escorter. Ces hommes étaient en uniforme et Tzu était toujours sur leur dos pour s'assurer que leur tenue était impeccable.

Pour une raison qui m'échappe, ces six hommes avaient l'habitude d'aligner leurs montures le dos à un mur et de galoper vers mon père dès que celui-ci apparaissait sur son cheval. Je m'étais aperçu que si je me penchais par la fenêtre d'un grenier, un des cavaliers était à ma portée. Un jour donc où je n'avais rien à faire, je passai avec mille précautions une corde dans sa large ceinture de cuir pendant qu'il vérifiait son équipement. Je nouai ensuite les deux bouts et je fixai la corde à un crochet à l'intérieur du grenier, tout ceci passant inaperçu au milieu de l'affairement général et du brouhaha. Quand Père apparut, les cavaliers se précipitèrent vers lui... sauf le sixième qui, retenu par la corde, tomba de cheval, en criant que les démons l'avaient pris dans leurs griffes.

Sa ceinture céda et dans la confusion qui s'ensuivit, je réussis à tirer la corde et à disparaître sans me faire prendre. Plus tard, j'éprouvai un vif plaisir à dire à ma victime :

— Alors, Netuk, tu n'es pas capable de rester en selle, toi non plus ?

Les journées étaient dures car nous étions debout dix-huit heures sur vingt-quatre. Les Tibétains pensent qu'il n'est pas sage de dormir quand il fait jour, car les démons de la lumière pourraient s'emparer du dormeur. C'est ainsi qu'on prive de sommeil même les tout petits bébés afin qu'ils ne soient pas ‘possédés’. Il en va de même pour les malades, qu'un moine est chargé de tenir éveillés. Personne n'est épargné... les moribonds eux-mêmes doivent être maintenus dans un état conscient le plus longtemps possible pour qu'ils puissent reconnaître la bonne route, celle qui leur permettra d'arriver dans l'autre monde, sans se perdre dans les confins de l'au-delà.

À l'école, nous avions au programme l'étude du chinois et des deux variétés de tibétain : la langue ordinaire et la langue honorifique. La première était utilisée pour parler aux domestiques et aux personnes d'un rang inférieur, et la seconde dans les rapports avec les gens d'un rang égal ou supérieur. Elle était même de règle pour adresser la parole au cheval d'un homme plus noble que soi ! Tout serviteur rencontrant notre autocratique chatte traversant majestueusement la cour pour se rendre à ses mystérieuses affaires n'aurait pas manqué de lui parler ainsi :

— L'honorable Puss Puss daignera-t-elle venir avec moi et accepter de boire ce lait indigne d'elle ?

Mais quelle que soit la langue employée, l'honorable Puss Puss n'en faisait jamais qu'à sa tête !

Notre salle de classe était très grande. Cette pièce qui servait autrefois de réfectoire pour les moines en visite à la maison avait été transformée, après la construction des nouveaux bâtiments, en une école où étaient instruits tous les enfants de la maison, une soixantaine environ. Nous nous asseyions sur le sol, les jambes croisées, devant une table ou un long banc haut d'environ dix-huit pouces (45 cm), le dos toujours tourné au professeur de sorte que nous ne savions jamais s'il nous regardait. Il nous faisait travailler dur sans nous accorder un instant de répit.

Le papier du Tibet, fait à la main, coûte cher, beaucoup trop cher pour être gâché par des enfants. Nous nous servions donc de grandes ardoises plates mesurant environ douze pouces (30 cm) sur quatorze (35,5 cm). En guise de crayon, nous utilisions des morceaux de craie dure qu'on trouvait dans les collines de Tsu La, situées à douze mille pieds (3 658 m) au-dessus de Lhassa, laquelle est déjà à l'altitude de douze mille pieds (3 658 m) au-dessus du niveau de la mer.

J'essayais de me procurer des craies rouges tandis que ma sœur Yaso raffolait des mauves. Nous avions à notre disposition un grand nombre de couleurs : rouge, jaune, bleu et vert. Certaines couleurs, je crois, étaient dues à la présence de filons métalliques dans les gisements de craie. Quoi qu'il en soit, nous étions très contents de pouvoir nous en servir.

L'arithmétique me donnait bien des soucis. Sachant que sept cent quatre-vingt-trois moines boivent chacun deux bols de tsampa par jour et que la contenance d'un bol est de cinq-huitième de pinte (35 cl), quelles dimensions devrait avoir un tonneau pour contenir la quantité de tsampa nécessaire pendant une semaine ? Yaso trouvait les solutions comme en se jouant. Quant à moi... disons que j'étais loin d'être aussi brillant.

J'étais plus à l'aise pendant les séances de gravure, une matière du programme que j'aimais et dans laquelle j'obtenais des résultats honorables. Toute l'imprimerie au Tibet se faisant à l'aide de plaques de bois gravé, la gravure était considérée comme un art particulièrement utile. Les enfants ne pouvaient avoir du bois pour leurs exercices : ils l'auraient gâché et comme il devait être importé des Indes, il coûtait cher. Celui du Tibet était trop dur et son grain le rendait inutilisable. Nous nous servions donc d'une sorte de pierre de savon, qu'il était facile de découper avec un couteau bien aiguisé. Parfois, nous utilisions de vieux fromages de yak !

Un exercice qui n'était jamais oublié : la récitation des Lois. Nous devions les réciter dès notre entrée en classe et une nouvelle fois avant d'être autorisés à la quitter.

Voici ces Lois :

(La récitation des Lois en classe)

Rends le bien pour le bien.

Ne combats pas les pacifiques.

Lis les textes sacrés et comprends-les.

Aide ton prochain.

La Loi est dure aux riches pour leur enseigner la compréhension et l'équité.

La Loi est douce aux pauvres pour les consoler.

Paie tes dettes sans attendre.

Afin qu'il nous soit tout à fait impossible de les oublier, ces lois étaient écrites sur des panneaux fixés aux quatre murs de la classe.

Notre vie n'était cependant pas placée entièrement sous le signe de l'étude et de l'austérité ! Nous nous livrions à nos jeux avec autant d'acharnement qu'au travail. Ceux-ci étaient conçus pour nous endurcir et nous rendre capables de supporter le climat du Tibet qui est extrêmement rigoureux par suite des écarts de température. C'est ainsi qu'à midi, en été, elle peut atteindre quatre-vingt-cinq degrés Fahrenheit (29°C) pour descendre au cours de la nuit jusqu'à quarante degrés au-dessous de zéro (-40°C = -40°F). En hiver, il faisait souvent beaucoup plus froid encore.

Le tir à l'arc, excellent pour le développement des muscles, nous amusait beaucoup. Nos arcs étaient faits en bois d'if, importé des Indes ; parfois, nous fabriquions des arbalètes avec le bois du pays. En bons Bouddhistes, nous ne tirions jamais sur des cibles vivantes. À l'aide d'une longue corde, des serviteurs invisibles levaient ou abaissaient une cible, sans nous prévenir. La plupart de mes camarades pouvaient faire mouche, tout en galopant sur leur poney. J'étais quant à moi incapable de rester en selle si longtemps ! Pour le long saut à la perche, il en allait autrement, car alors, il n'y avait pas de cheval pour m'importuner. Nous courions aussi rapidement que possible en tenant une perche de quinze pieds (4 m 50) ; dès que notre vitesse était suffisante, nous sautions en prenant appui sur elle. Je disais souvent que mes camarades restaient trop longtemps en selle pour avoir de la force dans les jambes tandis que moi, bien obligé de me servir fréquemment des miennes, j'étais de première force dans ce genre d'exercice.

Le saut à la perche était très pratique pour franchir les rivières, et j'étais ravi de voir ceux qui essayaient de me suivre, plonger dans l'eau les uns après les autres.

Les échasses étaient un autre de nos passe-temps. Montés sur elles et déguisés, nous jouions aux géants, en nous livrant souvent des combats singuliers, le vaincu étant celui qui tombait le premier. Ces échasses étaient fabriquées à la maison : il n'était pas question d'en acheter à la première boutique du coin. Pour obtenir du Gardien des Magasins — c'est-à-dire d'habitude l'Intendant — des morceaux de bois faisant l'affaire, nous exercions toute la persuasion dont nous étions capables. Il fallait un bois d'un grain spécial et absolument sans nœuds. Il fallait aussi d'autres morceaux de forme triangulaire pour servir de fourchons. Comme il s'agissait d'une matière trop rare pour être gaspillée, nous devions attendre l'occasion favorable et le moment le plus propice pour présenter nos demandes.

Les filles et les jeunes femmes jouaient avec une sorte de volant, un petit morceau de bois percé dans la partie supérieure d'un certain nombre de trous dans lesquels étaient fixées des plumes. Le jeu consistait à le faire voler en se servant seulement des pieds. Elles relevaient leurs jupes suffisamment haut pour être à l'aise et la partie se déroulait à coups de pied, toucher le volant avec la main entraînant une disqualification immédiate. Une fille adroite pouvait arriver à garder le volant en l'air pendant une dizaine de minutes, avant de rater un coup.

Mais au Tibet, ou tout au moins dans le district de U, qui est la division administrative de Lhassa, le jeu le plus populaire était celui des cerfs-volants, qu'on pourrait appeler notre sport national. Nous ne pouvions nous y adonner qu'à certaines époques. Des années auparavant, il avait été constaté que des cerfs-volants lâchés dans les montagnes provoquaient des torrents de pluie ; on avait alors pensé que les dieux de la pluie s'étaient mis en colère, de sorte qu'il n'était permis de faire voler les cerfs-volants qu'à l'automne, qui est notre saison sèche. Certains jours, les hommes s'abstiennent de pousser des cris dans la montagne, car l'écho de leurs voix déterminerait une condensation trop rapide des nuages sursaturés d'humidité, venus des Indes, d'où de malencontreuses chutes de pluie.

Le premier jour de l'automne, un cerf-volant solitaire était lancé du toit du Potala. En quelques minutes, d'autres appareils de toutes les formes, toutes les dimensions et toutes les couleurs imaginables faisaient leur apparition dans le ciel de Lhassa où ils viraient et sautaient au gré de la forte brise.

J'adorais ce jeu et je m'arrangeais toujours pour que le mien soit un des premiers à s'envoler. Tous les enfants fabriquaient leurs appareils eux-mêmes, le plus souvent avec une carcasse de bambou recouverte d'une jolie soie. Nous obtenions sans difficulté un matériel de bonne qualité car l'honneur de la maison était en jeu. Ils avaient la forme d'une boîte à laquelle nous attachions souvent la tête, les ailes et la queue d'un dragon à l'air féroce.

Des batailles s'engageaient au cours desquelles nous nous efforcions de faire tomber les jouets de nos rivaux. Pour cela, nous fixions des tessons sur nos cerfs-volants et nous enduisions nos cordes d'un mélange de colle et d'éclats de verre ; après quoi, il ne nous restait plus qu'à espérer couper la corde de l'ennemi et ainsi capturer son appareil.

Parfois, la nuit tombée, nous sortions furtivement et nous les faisions voler après avoir placé de petites lampes à beurre à l'intérieur de la tête et du corps. Avec de la chance, les yeux de nos dragons se mettaient à rougeoyer et leurs corps multicolores se détachaient sur le ciel sombre de la nuit. Nous aimions particulièrement ce jeu quand les grandes caravanes de yaks du district de Lho-dzong étaient attendues à Lhassa. Nous pensions dans notre candeur naïve que les caravaniers, ces ‘indigènes ignorants’, n'avaient jamais entendu parler dans leur lointain pays d'inventions aussi ‘modernes’ que nos cerfs-volants ; aussi étions-nous résolus à leur faire une peur bleue.

Un de nos trucs consistait à mettre dans le cerf-volant trois coquillages différents, disposés de telle manière que le vent leur faisait rendre un gémissement surnaturel. Pour nous, ce gémissement était celui des dragons au souffle de feu poussant des cris stridents dans la nuit et nous espérions qu'il aurait sur les marchands un effet décisif. Nous imaginions ces hommes étendus sur leurs lits, saisis par la peur, tandis que nos dragons sautaient au-dessus de leurs têtes, et de délicieux frissons nous parcouraient l'épine dorsale.

Je l'ignorais à l'époque, mais ces jeux devaient m'être d'une grande utilité plus tard quand je volai réellement dans des cerfs-volants. Ce n'était alors qu'un jeu, encore qu'un jeu excitant. Il en existait un autre qui aurait pu être dangereux. Nous fabriquions de grands modèles de sept ou huit pieds (2 à 2,4 m) carrés, avec des ailes saillantes de chaque côté, que nous posions au bord d'un ravin, où soufflait un courant ascendant particulièrement puissant. Puis, un bout de la corde enroulé autour de la taille, nous faisions galoper nos poneys aussi vite qu'ils y consentaient. Le cerf-volant, prenant brusquement son essor, s'élevait de plus en plus haut jusqu'au moment où il rencontrait le courant. Une secousse et le cavalier soulevé de sa selle faisait peut-être dix pieds (3 m) dans les airs avant de redescendre lentement, en se balançant au bout de la corde. De pauvres diables étaient presque écartelés pour avoir oublié de déchausser leurs étriers, mais moi qui n'étais jamais à l'aise sur un cheval, je pouvais toujours tomber, et être ainsi soulevé me procurait un vif plaisir. Je découvris même, tant j'étais stupidement aventureux, qu'en tirant brusquement sur la corde au moment où je m'élevais, je gagnais de la hauteur et que cette manœuvre judicieusement répétée prolongeait mon vol de quelques secondes.

Une fois, je tirai sur la corde avec un enthousiasme extrême ; le vent se mit de la partie et je fus transporté sur le toit d'une maison de paysan où étaient entreposées les réserves de combustible pour l'hiver.

Nos paysans vivent dans des maisons dont les toits sont plats. Un petit parapet sert à retenir les bouses de yak, qui une fois séchées sont utilisées pour le chauffage.

La maison en question était construite en briquettes de boue séchée, et non en pierre comme la plupart des autres et n'avait pas de cheminée : un trou dans le toit permettait à la fumée de s'échapper. En arrivant brusquement au bout de ma corde, je déplaçai les bouses, dont la plus grande partie, tandis que j'étais traîné à travers le toit, dégringola à l'intérieur de la maison sur la tête de ses infortunés habitants.

On ne me trouva pas sympathique. Salué par des cris de fureur quand j'apparus à la suite du combustible, je reçus d'abord une raclée des mains du paysan, hors de lui, avant d'être traîné devant Père pour une autre dose de médecine corrective. Cette nuit-là, je dormis sur le ventre !

Le lendemain, on m'imposa la tâche peu ragoûtante de ramasser des bouses dans les étables et d'aller les ranger sur le toit du paysan, dur travail pour un petit garçon qui n'avait pas encore six ans. Mais à part moi, tout le monde fut content. Mes camarades s'étaient payé une pinte de bon sang à mes dépens, le paysan avait deux fois plus de combustible qu'avant et mon père avait montré combien il était sévère et juste. Et moi ? Eh bien, je passai encore une nuit sur le ventre, et mes douleurs n'avaient aucun rapport avec l'équitation !

On pensera peut-être que j'étais traité de façon bien impitoyable, mais il n'y a pas de place au Tibet pour les faibles. Lhassa, à douze mille pieds (3 658 m) au-dessus du niveau de la mer, connaît de très grands écarts de température. D'autres régions plus élevées ont un climat encore plus rude ; des natures délicates pourraient mettre en péril la vie des autres. C'est pour cette raison, et non pas par cruauté, que notre éducation était si sévère.

Dans les hautes régions, les gens baignent les nouveau-nés dans des torrents glacés afin de voir s'ils sont assez résistants pour avoir le droit de vivre. Il m'est arrivé souvent de voir de petites processions gagner un torrent, à une altitude dépassant peut-être dix-sept mille pieds (5 180 m). Arrivée au bord, la procession fait halte ; la grand-mère prend le bébé dans ses bras et la famille, le père, la mère et les proches parents s'assemblent autour d'elle. Une fois le bébé déshabillé, la grand-mère se penche et plonge dans l'eau le petit corps dont on ne voit plus que la tête. Sous le froid aigu, le bébé devient rouge, puis bleu ; ses cris s'arrêtent, il ne proteste plus. Il paraît mort, mais grand-mère a une profonde expérience de ce genre de choses et elle le retire de l'eau, l'essuie et l'habille. Survit-il ? C'est que les dieux en ont ainsi décidé. S'il meurt, ce sont bien des souffrances ultérieures qui lui auront été épargnées. On ne peut agir avec plus de bonté sous un climat aussi rude. Il ne faut pas d'incurables dans un pays où l'assistance médicale est insuffisante : la mort de quelques bébés est de beaucoup préférable.

Quand mon frère mourut, il devint nécessaire de me pousser dans mes études. A sept ans en effet, je devais commencer à préparer ma carrière. Laquelle ? Il appartiendrait aux astrologues de le dire. Car tout chez nous, depuis l'achat d'un yak jusqu'au choix d'une carrière, dépendait de leur décision. Le moment approchait où, juste avant mon septième anniversaire, mère donnerait une réception monstre au cours de laquelle nobles et autres hauts personnages seraient invités à écouter les prédictions des astrologues.

Mère était incontestablement grassouillette. Elle avait une figure ronde et des cheveux noirs. Les Tibétaines portent sur la tête une sorte de forme de bois, au-dessus de laquelle elles tressent leurs cheveux de la manière la plus décorative possible. Ces formes, souvent en laque écarlate, incrustées de pierres semi-précieuses et recouvertes de jade ou de corail étaient des objets finement travaillés. Avec une chevelure bien huilée, l'effet était des plus réussis.

Les robes tibétaines sont très gaies : les rouges, les verts et les jaunes y dominent. La plupart du temps, les femmes portent un tablier d'une couleur unie, à l'exception d'une bande horizontale dont la teinte est choisie pour former un harmonieux contraste. À l'oreille gauche, elles ont une boucle dont les dimensions varient selon le rang. Mère, qui appartenait à l'une des familles dirigeantes, en avait une qui mesurait plus de six pouces (15 cm).

Nous sommes partisans d'une égalité absolue entre les sexes. Mais pour ce qui était de diriger la maison, Mère ne se contentait pas de l'égalité. Dictateur à l'autorité indiscutée, véritable autocrate, elle savait ce qu'elle voulait et elle l'obtenait toujours.

Dans l'agitation et l'émoi provoqués par la préparation de la réception, elle était véritablement dans son élément. Il fallait organiser, donner des ordres, imaginer des plans pour ‘snober’ les voisins. Elle y excellait, car ses nombreux voyages en compagnie de mon père aux Indes, à Pékin et à Shanghaï lui permettaient d'avoir à sa disposition une masse d'idées ‘exotiques’.

Une fois la date de la réception fixée, les moines-scribes écrivirent avec soin les invitations sur le papier épais, fabriqué à la main, qui servait aux communications de la plus haute importance. Chaque invitation mesurait à peu près douze pouces (30 cm) de large sur deux pieds (60 cm) de long et était cachetée du sceau du père de famille. Mère y opposait également le sien en raison de son appartenance à la haute société. En ajoutant celui qu'ils possédaient en commun, on arrivait à un total de trois. L'ensemble formait un document des plus imposants. Que je sois la cause de tous ces chichis me faisait trembler. J'ignorais que mon importance était au fond secondaire par rapport à l'Événement Social. Si l'on m'avait dit que la magnificence de la réception ferait beaucoup d'honneur à mes parents, je n'aurais rien compris. Aussi continuai-je à être terrifié.

Des messagers avaient été spécialement engagés pour porter les invitations. Chacun montait un pur-sang et avait à la main un bâton terminé par une fente dans laquelle était placée l'invitation, sous une reproduction des armes de la famille. Chaque bâton était décoré de prières imprimées qui volaient au vent.

Quand nos hommes se préparèrent à partir, la cour fut la scène d'un désordre indescriptible. Les serviteurs étaient enroués à force de crier, les chevaux hennissaient, les grands dogues noirs aboyaient comme s'ils étaient enragés. Après une dernière rasade de bière, les cavaliers posèrent bruyamment leurs chopes ; pendant ce temps les lourdes portes avaient été ouvertes avec fracas et la troupe partit au galop en poussant des hurlements sauvages.

S'ils portent des messages écrits, nos courriers transmettent également une version orale dont le contenu peut être fort différent. Dans les anciens temps, des bandits leur tendaient des embuscades et se servaient de leurs lettres pour attaquer, par exemple, une maison mal défendue ou une procession.

Il devint alors courant d'écrire des messages délibérément faux pour les attirer à leur tour dans des traquenards. Cette vieille coutume du double message, l'un écrit et l'autre oral, était une survivance du passé. Il arrive, même à notre époque, que leur contenu soit différent ; dans ce cas, la version orale est toujours tenue pour seule valable.

Quel remue-ménage à l'intérieur de la maison ! Quelle agitation ! Les murs étaient nettoyés et repeints, les plafonds grattés et les parquets de bois tellement cirés qu'il devenait périlleux de marcher dessus. Les autels des pièces principales furent astiqués et recouverts d'une couche de laque. Un grand nombre de nouvelles lampes à beurre furent mises en service ; les unes étaient en or et les autres en argent, mais elles furent tellement astiquées qu'il était impossible de les distinguer entre elles. Mère et l'Intendant ne cessaient de courir dans la maison, critiquant, donnant des ordres, et d'une façon générale harcelant impitoyablement les domestiques. Nous avions plus de cinquante serviteurs à notre service et d'autres avaient été engagés pour la réception. Aucun ne resta inactif et tous travaillèrent avec zèle. La cour même fut grattée jusqu'à ce que les dalles brillent comme si on venait de les apporter de la carrière. Pour achever de lui donner un air de fête, les espaces entre les dalles furent remplis d'un matériau de couleur. Quand tout fut fini, ma mère convoqua les malheureux domestiques et leur donna l'ordre de ne porter que des vêtements immaculés.

Dans les cuisines régnait une activité débordante ; on y préparait de quoi manger en énormes quantités ! Le Tibet est un Frigidaire naturel et la nourriture, une fois préparée, peut être conservée presque indéfiniment, tant le climat est froid et sec. Même quand la température s'élève, la sécheresse empêche les denrées de pourrir. C'est ainsi que la viande peut être conservée pendant une année tandis que le blé se garde pendant des siècles.

Les Bouddhistes ne tuant jamais, la seule viande à notre disposition provenait des animaux victimes d'une chute dans les montagnes ou tués par accident. Nos garde-manger en étaient pleins. Il existe des bouchers au Tibet, mais les familles orthodoxes n'ont aucun rapport avec eux car ils appartiennent à une caste ‘intouchable’.

Mère avait décidé de traiter ses invités de façon aussi originale que somptueuse, et de leur offrir notamment des confitures de fleurs de rhododendron. Des semaines auparavant, des serviteurs étaient partis à cheval jusqu'au pied de l'Himalaya où se trouvent les fleurs les plus belles. Chez nous les rhododendrons atteignent une taille gigantesque et il existe une extraordinaire variété de couleurs et de parfums. On choisit les fleurs qui ne sont pas encore complètement épanouies et on les lave avec mille précautions. Il suffit en effet d'une fleur un peu écrasée pour que la confiture soit ratée. Chaque fleur est ensuite mise à macérer dans un grand bocal de verre, rempli d'eau et de miel, que l'on scelle en veillant à ce que l'air ne pénètre pas. Chaque jour pendant les semaines qui suivent, le bocal est exposé au soleil et tourné à intervalles réguliers afin que toutes les parties de la fleur puissent recevoir la lumière qui leur est nécessaire. La fleur grandit lentement et se remplit du suc produit par le mélange de l'eau et du miel. Certains aiment la laisser à l'air quelques jours avant de la manger pour qu'elle sèche et deviennent légèrement croustillante, sans perdre de son arôme ou de son éclat. Ces mêmes gens saupoudrent les pétales d'un peu de sucre pour imiter la neige. Toutes ces dépenses firent grogner mon père. "Nous aurions pu acheter six yaks avec leurs veaux pour le prix de ces jolies fleurs", dit-il à ma mère qui eut une réponse bien féminine : "Ne soyez pas stupide, répliqua-t-elle. Notre réception doit être réussie et de toute façon ces dépenses ne regardent que moi."

L'aileron de requin importé de Chine était un autre mets délicat, qu'on servait en soupe après l'avoir découpé. Quelqu'un a dit que cette soupe "était le sommet de l'art gastronomique". Moi, je la trouvais affreusement mauvaise. J'étais au supplice quand il me fallait l'avaler : le requin arrivait dans un tel état au Tibet que son premier propriétaire aurait été incapable de le reconnaître ! Disons, pour être modéré, qu'il était un peu ‘avancé’, ce qui au goût de certains semblait le rendre encore meilleur.

Les jeunes pousses de bambou, elles aussi importées de Chine, me paraissaient succulentes : c'était mon plat favori. Il existait plusieurs façons de les cuire mais je les préférais crues avec un soupçon de sel. Je choisissais toujours les jeunes bourgeons jaunes et verts et c'est ainsi que de nombreuses pousses furent décapitées avant de passer à la casserole. Comment ? Le cuisinier s'en doutait bien, mais il n'avait pas de preuves. Dommage vraiment, car lui aussi les préférait crues.

Au Tibet, la cuisine est faite par les hommes ; les femmes ne valent rien pour ce qui est de préparer la tsampa ou de faire correctement les mélanges. Elles prennent une poignée de ceci, pétrissent un morceau de cela et assaisonnent en espérant que tout ira bien. Les hommes sont plus consciencieux, se donnent plus de peine et sont par conséquent de meilleurs cuisiniers. Pour balayer et bavarder les femmes sont parfaites et bien entendu pour un nombre limité d'autres choses. Mais pas pour la tsampa.

Ce plat constitue la base de notre alimentation. Certains Tibétains vivent de tsampa et de thé pendant toute leur vie depuis leur premier repas jusqu'au dernier. Elle est faite avec de l'orge qui est mise à griller jusqu'à ce qu'elle devienne croustillante et d'un joli brun doré. Les grains sont concassés pour en extraire la farine qui est grillée à son tour, et placée dans un bol où l'on verse du thé au beurre chaud. On remue ensuite le mélange pour lui donner la consistance d'une galette. Sel, borax et beurre de yak sont ajoutés selon les goûts. Ce qui en résulte et qui est la tsampa peut être roulé et découpé en tranches, servi en beignets ou même moulé de façon très décorative. Sans rien pour l'accompagner, c'est une nourriture qui manque de variété, mais qui sous une forme compacte et concentrée constitue une alimentation suffisante pour vivre à toutes les altitudes et dans n'importe quelles conditions.

Certains domestiques préparaient la tsampa, d'autres faisaient le beurre, selon des méthodes qu'il est impossible de recommander au point de vue de l'hygiène. De grands sacs en peau de bouc, le poil tourné à l'intérieur, servaient de barattes. Ils étaient remplis de lait de yak ou de chèvre. Pour éviter les fuites, le haut de ces sacs était serré, plié et solidement ficelé. Ils étaient ensuite vigoureusement secoués jusqu'à ce que le beurre soit fait. Nous avions un emplacement réservé à cette opération, où se trouvaient des bosses de pierre hautes de dix-huit pouces (45 cm) environ.

Après avoir rempli les sacs, on les laissait tomber sur ces bosses, ce qui avait pour effet de ‘baratter’ le lait. Il était fastidieux de voir et d'entendre nos serviteurs, une dizaine peut-être, accomplir la même opération pendant des heures. Ils prenaient leur respiration : "Oh ! oh !" en levant les sacs et ceux-ci s'écrasaient sur les bosses avec un bruit mou : "zunk". Parfois un sac manipulé maladroitement ou trop vieux éclatait. Je me souviens d'un homme vraiment très vigoureux qui aimait à faire étalage de la puissance de ses muscles. Il travaillait deux fois plus vite que les autres, et l'effort faisait saillir les veines de son cou. Quelqu'un lui dit un jour : "Tu vieillis, Timon, tu travailles moins vite." Avec un grognement de colère, Timon empoigna un sac par le haut, le souleva de ses mains puissantes et le laissa tomber. Mais il fut trahi par sa force : il tenait encore le haut quand le fond tomba en plein sur une bosse. Une colonne de beurre à moitié liquide jaillit et elle arriva directement sur le visage d'un Timon frappé de stupéfaction, qui en eut plein la bouche, les yeux, les oreilles et les cheveux. Douze à quinze gallons (54 à 68 l) de beurre dégoulinaient le long de son corps, le recouvrant d'une mélasse dorée.

Mère, attirée par le bruit, entra précipitamment. C'est la seule fois de ma vie où je l'ai vue réduite au silence. Fut-elle furieuse de voir tant de beurre perdu ? Pensa-t-elle que le pauvre diable allait étouffer ? Toujours est-il qu'elle prit le sac éventré et s'en servit pour le frapper sur la tête. L'infortuné Timon glissa sur le sol et s'étala dans une mare de beurre.

Des serviteurs maladroits comme Timon pouvaient gâcher le beurre. Un peu de négligence en laissant tomber les sacs, et les poils se détachaient de la peau et se mêlaient au lait. Si tout le monde trouvait normal de devoir retirer du beurre une ou deux douzaines de poils, des touffes entières faisaient mauvais effet. Le beurre raté était mis de côté pour être brûlé dans les lampes ou donné aux mendiants qui le filtraient à l'aide d'un chiffon après l'avoir chauffé. On leur gardait aussi les ‘erreurs’ des cuisiniers. Quand une maison voulait faire connaître aux voisins le luxe de sa table, les mendiants recevaient des ‘erreurs’ qui étaient en fait des plats admirablement préparés. Après quoi, ces messieurs, l'âme satisfaite, l'estomac bien rempli, allaient raconter ailleurs comment ils venaient de se régaler. À leur tour, les voisins ne pouvaient faire moins que de leur offrir un repas de tout premier ordre. Il y a beaucoup à dire en faveur de la vie de nos mendiants. Ils ne sont jamais dans le besoin ; bien plus, ils ont des ‘trucs de métier’ qui leur permettent de vivre confortablement.

Mendier n'a rien de honteux dans la plupart des pays orientaux. De nombreux moines vont de lamaserie en lamaserie en demandant l'aumône. C'est une pratique admise qui n'est pas plus mal vue que, par exemple, les quêtes de bienfaisance dans d'autres pays. Nourrir un moine qui voyage est considéré comme une bonne action. Les mendiants, eux aussi, ont leur code. Si quelqu'un leur fait l'aumône, ils disparaissent et laissent passer un certain temps avant de se représenter devant le généreux donateur.

Les deux moines attachés à notre maison prirent leur part des préparatifs de la réception. Ils rendirent visite à tous les animaux dont le cadavre se trouvait dans nos garde-manger et prièrent pour le salut des âmes qui avaient habité ces corps. Car notre religion veut que quand un animal meurt — fût-ce dans un accident — les hommes qui le mangent deviennent ses débiteurs. Des dettes de ce genre sont payées par l'intermédiaire d'un prêtre qui est chargé de prier sur la dépouille de l'animal pour que celui-ci soit admis à une condition supérieure lors de sa prochaine réincarnation terrestre. Il y avait dans les lamaseries et dans les temples, des moines qui consacraient tout leur temps à dire des prières pour les animaux. Avant un long voyage, nos prêtres avaient le devoir de demander aux dieux de faire grâce à nos chevaux de toute fatigue exagérée. À ce propos, il faut signaler que ceux-ci ne sortaient jamais de l'écurie deux jours de suite. Si un cheval avait été monté un jour, il fallait qu'il se repose le lendemain. La règle était la même pour les bêtes de trait. Et elles le savaient bien. S'il arrivait qu'un cheval soit choisi pour être sellé et qu'il ait été utilisé la veille, il se contentait de rester sur place, en refusant de bouger. Une fois dessellé, il s'en allait en hochant la tête, comme pour dire : "Eh bien, je suis content qu'on ait mis un terme à cette injustice." Les ânes étaient encore pires. Ils attendaient qu'on ait fini de les charger pour se coucher et essayer de se rouler sur leur bât.

Nous avions trois chats qui étaient continuellement ‘de service’. L'un avait ses quartiers dans les écuries où il imposait une discipline de fer sur le peuple des souris. Celles-ci devaient être rudement malignes pour rester ‘souris’ et n'être pas transformées en nourriture de chat ! Un autre vivait dans la cuisine. C'était un vieux monsieur un peu simple. En 1904, sa mère effrayée par les canons de l'expédition Younghusband, l'avait prématurément mis au monde et il était le seul survivant de la portée. Il portait le nom judicieusement choisi de ‘Younghusband’. Le troisième était une respectable matrone qui habitait avec nous. C'était un véritable modèle des vertus maternelles qui faisait l'impossible pour que la population féline ne déclinât point. Quand l'éducation de ses enfants lui laissait des loisirs, elle allait de chambre en chambre à la suite de ma mère. Petite et noire, elle ressemblait à un squelette ambulant malgré son robuste appétit. Les animaux tibétains ne sont ni chouchoutés ni considérés comme des esclaves : ce sont des êtres qui ont une mission utile à remplir et qui possèdent des droits tout comme les humains. Selon le bouddhisme, tous les animaux, toutes les créatures en fait, ont une âme, et accèdent à des ‘échelons’ supérieurs à chaque réincarnation.

Les réponses à nos invitations ne tardèrent pas à nous parvenir. Des cavaliers arrivaient au grand galop en brandissant le bâton fendu des messages. L'Intendant descendait alors de sa chambre pour rendre hommage au messager des nobles. Après avoir arraché le message du bâton, l'homme en donnait la version orale sans même reprendre haleine. Puis, il pliait les genoux et se laissait tomber sur le sol avec un sens exquis de la mise en scène : c'est qu'il avait tout donné de lui-même pour arriver à la maison des Rampa ! Nos serviteurs jouaient leur rôle en l'entourant et en s'exclamant :

— Le pauvre, comme il est venu vite ! C'est extraordinaire ! Il s'est claqué le cœur, c'est certain. Pauvre et noble garçon.

Un jour, je me couvris de honte en mettant mon grain de sel dans la conversation :

— Oh, non, dis-je, il ne s'est pas du tout claqué le cœur ! Je l'ai vu se reposer tout près d'ici. Il prenait des forces pour un dernier galop !

La discrétion m'oblige à jeter un voile sur la scène pénible qui s'ensuivit.

Le grand jour arriva enfin, ce jour que j'appréhendais tant, car on allait décider de ma carrière sans me consulter. Les premiers rayons de soleil sortaient à peine de derrière les montagnes lointaines quand un serviteur fit irruption dans ma chambre :

— Comment ? Pas encore levé, Mardi Lobsang Rampa ? Ma parole, tu fais semblant de dormir. Il est quatre heures et nous avons beaucoup à faire. Allons debout !

Je repoussai ma couverture et me levai. Ce jour-là, allait s'ouvrir devant moi le chemin de ma vie.

Au Tibet, les enfants reçoivent deux noms dont le premier est celui du jour où ils sont nés. J'étais né un mardi, Mardi venait donc en tête suivi du prénom de Lobsang que m'avaient donné mes parents. Mais quand un garçon entre dans une lamaserie, il en reçoit un autre, qui est son ‘nom en religion’. En serait-il ainsi pour moi ? Il faudrait attendre les prochaines heures pour le savoir. J'avais sept ans et je voulais être batelier pour tanguer et rouler sur les eaux du fleuve TsangPo, à quarante milles (64 km) de là. Mais une minute, s'il vous plaît... Le voulais-je vraiment ? Après tout, les bateliers sont d'une caste inférieure car leurs bateaux sont faits de peaux de yak fixées sur des carcasses de bois. Moi, batelier ? Moi, appartenir à une caste inférieure ? Non, vraiment ! Je voulais être un professionnel du vol en cerf-volant. Oui, c'était beaucoup mieux d'être libre comme l'air, beaucoup mieux que de se trouver dans un dégradant petit esquif de peau, entraîné par un torrent tumultueux ! Un spécialiste du cerf-volant, voilà ce que je serai et je fabriquerai de merveilleux appareils aux têtes immenses et aux yeux étincelants. Mais aujourd'hui, les prêtres-astrologues allaient avoir la parole. Peut-être avais-je trop attendu : il était trop tard pour sauter par la fenêtre et m'échapper : Père aurait tôt fait d'envoyer des hommes à ma poursuite qui me ramèneraient à la maison. Après tout, j'étais un Rampa et je devais me conformer à la tradition. Qui sait ? Les astrologues allaient peut-être dire que j'étais né pour voler en cerf-volant. Je ne pouvais qu'attendre et espérer.

Chapitre Deux

Fin de mon enfance

— Oh Yulgye, tu m'arraches les cheveux ! Arrête où je serai chauve comme un moine.

— Du calme, Mardi Lobsang. Ta natte doit être droite et bien beurrée, sinon ton Honorable Mère aura ma peau.

— Ne sois pas si brutal, Yulgye, tu me tords le cou !

— Peu importe, je suis pressé.

J'étais assis sur le sol, et un serviteur brutal me ‘remontait’ en se servant de ma natte comme d'une manivelle ! Finalement, l'horrible chose devint aussi raide qu'un yak gelé et aussi brillante qu'un clair de lune sur un lac.

Mère était comme un tourbillon ; elle se déplaçait si vite dans la maison que j'eus la vague impression d'avoir plusieurs mères ; il y eut les ordres de dernière minute, les ultimes préparatifs, et beaucoup de paroles excitées. Yaso, mon aînée de deux ans, allait et venait d'un air affairé comme une femme de quarante printemps. Père s'était protégé du vacarme en s'enfermant dans son cabinet. J'aurais bien voulu pouvoir le rejoindre.

Mère avait décidé de nous faire aller à Jo-Kang, la Cathédrale de Lhassa ; elle tenait sans doute à ce que la réception fût imprégnée d'une atmosphère religieuse. Vers dix heures du matin (le temps au Tibet est très élastique), un gong aux trois tons sonna l'heure du rassemblement. Nous montâmes tous sur des poneys. Père, Mère, Yaso et cinq autres personnes dont votre peu enthousiaste serviteur. Notre troupe coupa la route de Lingkhor et tourna à gauche au pied du Potala, une véritable montagne de bâtiments, haute de quatre cents pieds (121 m) et longue de mille deux cents (365 m). Après être passés devant le village de Shö, et avoir chevauché pendant une demi-heure dans la plaine de Kyi Chu, nous arrivâmes devant la cathédrale.

Tout autour d'elle des petites maisons, des boutiques et des écuries attendaient la clientèle des pèlerins. Depuis sa construction, treize cents ans plus tôt, Jo-Kang n'avait cessé d'accueillir les dévots. À l'intérieur, les dalles de pierre étaient sillonnées de creux profonds de plusieurs pouces (cm), dus au passage de milliers de fidèles. Les pèlerins suivaient le Cercle Intérieur, avec dévotion. Tous faisaient tourner les moulins à prières qui se trouvaient là par centaines et répétaient sans arrêt le mantra (courte prière ou incantation — NdT) : Om ! Mani padme Hum !

D'énormes poutres, noircies par les ans, soutenaient le toit. De lourdes odeurs d'encens — il en était brûlé sans cesse — traînaient dans la cathédrale comme des nuages d'été au sommet d'une montagne. Le long des murs étaient disposées les statues dorées des divinités de notre religion. De massifs treillis en métal, à grosses mailles, les protégeaient, sans les cacher, des fidèles dont la cupidité aurait pu être plus forte que la vénération. Les divinités les plus célèbres étaient pour la plupart à demi ensevelies sous un amas de pierres précieuses et de gemmes entassées par des âmes pieuses qui avaient imploré une grâce. Sur les chandeliers d'or massif, brûlaient continuellement des cierges dont la lumière n'avait jamais été éteinte depuis treize siècles. De certains coins sombres, nous parvenaient le son des cloches, des gongs et le mugissement étouffé des conques. Nous suivîmes le Cercle Intérieur comme l'exigeait la tradition, et nos dévotions terminées, nous montâmes sur le toit plat de la cathédrale. Seul un petit nombre de privilégiés pouvait y accéder ; Père, en sa qualité de gardien, y allait toujours.

Notre système de gouvernements (j'emploie le pluriel à dessein) pourra peut-être intéresser le lecteur.

À la tête de l'État et de l'Église se trouvait le Dalaï-Lama, notre Suprême Cour d'Appel. N'importe qui pouvait avoir recours à lui. Si une pétition ou une requête était justifiée ou si une injustice avait été commise, le Dalaï-Lama veillait à ce que la réclamation fût satisfaite et l'injustice réparée.

Il n'est pas exagéré de dire que tout le monde, probablement sans la moindre exception, l'aimait et le respectait. C'était un autocrate. Il exerçait toujours son pouvoir et son autorité pour le bien du pays, jamais à des fins égoïstes. Il avait prévu l'invasion communiste bien des années à l'avance. Il savait aussi que la liberté connaîtrait une éclipse temporaire. C'est pour ces raisons qu'un très petit nombre d'entre nous recevait une formation spéciale, afin que le savoir accumulé par les prêtres ne sombre pas dans l'oubli.

Après le Dalaï-Lama, il y avait deux Conseils et c'est pourquoi j'ai parlé de gouvernements au pluriel. Le premier, le Conseil Ecclésiastique, était composé de quatre moines ayant chacun rang de Lama. Ils étaient responsables devant le Très Profond des questions relatives aux lamaseries et aux couvents. Toutes les affaires ecclésiastiques passaient par eux.

Ensuite venait le Conseil des Ministres, composé de quatre membres, trois laïcs et un religieux. Ils administraient l'ensemble du pays et avaient sous leur responsabilité l'intégration de l'Église et de l'État.

Deux officiels, qu'on pourrait appeler Premiers Ministres car ils l'étaient en fait, servaient ‘d'agents de liaison’ aux deux Conseils dont ils soumettaient les avis au Dalaï-Lama. Ils jouaient un rôle considérable pendant les rares sessions de l'Assemblée nationale, où cinquante hommes représentaient les familles et les lamaseries de Lhassa les plus importantes. Cette Assemblée n'était réunie que dans des circonstances très critiques, comme en 1904 quand le Dalaï-Lama partit en Mongolie au moment de l'invasion britannique.

À ce propos, beaucoup d'Occidentaux se sont bizarrement mis en tête que le Très Profond s'était lâchement enfui. Or, il n'a pas fui. Les guerres du Tibet peuvent être comparées à des parties d'échecs : quand le Roi est pris, la partie est perdue. Le Dalaï-Lama était notre roi. Sans lui, tout combat serait devenu inutile : il devait se mettre à l'abri pour sauvegarder l'unité du pays. Ceux qui l'accusent de couardise ignorent purement et simplement ce dont ils parlent.

Le nombre des membres de l'Assemblée nationale pouvait être porté à quatre cents quand les notabilités des provinces prenaient part aux séances. Ces provinces sont au nombre de cinq : Lhassa ou la Capitale, comme on l'appelle souvent, se trouve dans celle d'U-Tsang ainsi que Shigatse. Voici les noms et la situation géographique des autres : Gartok est à l'ouest, Chang au nord, Kham à l'est et Lho-dzong au sud.

Avec les années, le Dalaï-Lama accrut son pouvoir et se passa de plus en plus de l'aide des Conseils ou de l'Assemblée. Jamais le pays ne fut mieux gouverné.

Du toit du temple, la vue était superbe. À l'est s'étendait la plaine de Lhassa, verte et luxuriante, parsemée de bosquets. L'eau miroitait entre les arbres : les rivières au son argentin étaient en route vers le Tsang-Po distant de quarante milles (64 km). Au nord et au sud s'élevaient les hautes chaînes de montagnes qui entourent notre vallée et nous font vivre comme des reclus, séparés du reste du monde. De nombreuses lamaseries étaient installées sur les premiers contreforts. Plus haut, les petits ermitages étaient dangereusement perchés au-dessus des pentes vertigineuses. À l'ouest, les montagnes jumelles du Potala et du Chakpori, celle-ci plus connue sous le nom de Temple de la Médecine, se dessinaient dans le lointain. Entre elles, la porte de l'Occident étincelait dans la lumière froide du matin. La pourpre sombre du ciel était soulignée par le pur éclat des neiges des montagnes lointaines. Au-dessus de nos têtes, de légers nuages traînaient dans l'espace. Plus près, dans la ville elle-même, nous avions sous nos yeux l'Hôtel de Ville adossé à la face nord de la cathédrale. Le Trésor était tout proche, ainsi que les étals des boutiquiers et le marché où l'on pouvait se procurer de tout ou peu s'en faut. Non loin de là, un peu à l'est, un couvent de femmes fermait le domaine des ‘Ordonnateurs des Morts’.

Les visiteurs se pressaient aux portes de la cathédrale, un des grands lieux saints du bouddhisme ; nous entendions leurs bavardages incessants et la rumeur des pèlerins venus de très loin avec des offrandes dans l'espoir d'obtenir en échange une sainte bénédiction. Certains amenaient des animaux sauvés de l'abattoir et payés de leurs maigres deniers. C'est une très bonne action que de sauver une vie — celle d'un animal comme celle d'un homme — et ils en tiraient un grand crédit spirituel.

Alors que nous regardions ces scènes antiques mais toujours nouvelles, nous entendîmes les psaumes chantés par les moines, les basses profondes des plus vieux mêlées aux sopranos légers des acolytes. Le grondement des tambours et les voix d'or des trompettes arrivaient jusqu'à nous. Des cris, des sanglots étouffés ; nous avions l'impression d'être hypnotisés, pris dans un filet d'émotions.

Des moines s'affairaient, vaquant à leurs occupations. Quelques-uns étaient vêtus de jaune et d'autres de violet, mais la majorité portait la robe roussâtre des ‘moines ordinaires’ ; l'or et le rouge cerise étaient réservés aux moines du Potala. Des acolytes en blanc et des moines-policiers en marron foncé allaient et venaient. Presque tous avaient une chose en commun : leurs robes, vieilles ou neuves, étaient rapiécées comme celles du Bouddha. Des étrangers qui les ont vues de près ou sur des photographies s'étonnent parfois de leur ‘côté rapiécé’. En réalité, ces pièces font partie de la robe. À la lamaserie de Ne-Sar, vieille de douze siècles, les moines font mieux encore : les pièces sont coupées dans un tissu plus clair !

Le rouge est la couleur de l'ordre monastique ; il varie beaucoup selon les procédés employés pour teindre la laine, mais du marron au rouge brique, c'est toujours ‘rouge’. Les moines attachés au Potala passent des vestes dorées sans manches sur leurs robes. L'or est une couleur sacrée au Tibet — il ne se ternit jamais, il est donc toujours pur — et c'est la couleur officielle du Dalaï-Lama. Les moines ou les lamas de haut rang qui sont à son service personnel ont le droit de porter une robe dorée par-dessus leur robe ordinaire.

Du toit de Jo-Kang, nous apercevions beaucoup de vestes dorées mais peu de fonctionnaires de la Cime. Nous levâmes les yeux : les bannières de prières flottaient au vent et les dômes de la cathédrale resplendissaient sous la lumière.

Le ciel pourpre était merveilleusement beau avec ses petits rubans de nuages qu'on aurait dit laissés sur la toile du firmament par le pinceau léger d'un artiste.

Mère rompit le charme :

— Allons, ne perdons pas de temps. Je tremble à la pensée de ce que les domestiques doivent être en train de faire ! Filons !

Sur ce, nous partîmes sur nos poneys qui nous attendaient patiemment et dont les sabots claquèrent sur la route de Lingkhor, chaque pas me rapprochant de ce que j'appelais ‘l'épreuve’, mais que ma mère considérait comme son Grand Jour.

De retour à la maison, Mère passa une dernière inspection générale, et nous eûmes droit à un solide repas en prévision de ce qui allait suivre. Nous savions en effet qu'en de pareilles circonstances les heureux invités peuvent se remplir l'estomac, tandis que les pauvres hôtes doivent rester le ventre creux. Plus tard, il ne serait pas question de manger.

Une étourdissante fanfare annonça l'arrivée des moines-musiciens qui furent aussitôt conduits dans les jardins. Ils étaient chargés de trompettes, de clarinettes, de gongs et de tambours, et portaient leurs cymbales autour du cou. Ils entrèrent dans les jardins en bavardant comme des pies, puis demandèrent de la bière pour se mettre en train. D'horribles couacs et les bêlements stridents des trompettes remplirent la demi-heure suivante : les moines accordaient leurs instruments.

L'apparition du premier invité, à la tête d'une cavalcade d'hommes qui portaient des fanions flottant au vent, déclencha un tumulte dans la cour. Les grilles furent ouvertes à toute volée et nos serviteurs s'alignèrent de chaque côté de l'entrée pour souhaiter la bienvenue aux arrivants. L'Intendant était là, flanqué de ses deux assistants munis chacun d'un assortiment des écharpes de soie dont nous nous servons pour saluer les gens. Il en existe huit sortes et on se doit d'offrir celle qui convient sous peine de commettre un impair. Le Dalaï-Lama ne donne et ne reçoit que des écharpes de la première catégorie. Ces écharpes sont appelées khata et voici quel est le cérémonial d'usage : si celui qui l'offre est d'un rang égal au récipiendaire, il se tient très en arrière, les bras tendus. L'autre fait de même. Après quoi le donateur salue et place l'écharpe autour des poignets de celui qu'il veut honorer, lequel salue à son tour, dégage ses poignets, tourne et retourne l'écharpe entre ses mains pour manifester son approbation et la remet à un domestique.

Si le donateur est d'un rang très inférieur, il (ou elle) s'agenouille, la langue tirée (salut qui correspond chez nous à un coup de chapeau ailleurs) et place l'écharpe aux pieds du récipiendaire, lequel lui passe alors la sienne autour du cou.

Au Tibet, tout cadeau doit être accompagné de la khata appropriée, de même que les lettres de félicitations. Celles du gouvernement étaient jaunes, les autres généralement blanches. Si le Dalaï-Lama voulait faire un grand honneur à quelqu'un, il lui entourait le cou d'une khata à laquelle il attachait un fil de soie rouge par un triple nœud. Et si au même moment, il faisait voir ses mains, les paumes tournées vers le ciel, on était véritablement très honoré ! Nous sommes en effet fermement convaincus que le passé et l'avenir sont inscrits dans les lignes de la main. Le Dalaï-Lama en montrant les siennes faisait ainsi preuve des dispositions les plus bienveillantes. Plus tard, je fus honoré de cette façon deux fois.

Revenons à notre Intendant qui se tenait à l'entrée de la maison, entre ses deux assistants. Il saluait les arrivants et acceptait leurs khatas qu'il passait à l'assistant placé à sa gauche. Pendant ce temps, celui qui se tenait à sa droite lui tendait une écharpe de la catégorie requise, qu'il plaçait autour des poignets ou du cou de l'invité selon son rang. Toutes ces écharpes étaient utilisées un nombre considérable de fois.

L'Intendant et ses deux assistants étaient de plus en plus occupés car les invités arrivaient en masse. Qu'ils vinssent des propriétés voisines, de la ville de Lhassa ou des districts suburbains, leurs troupes bruyantes empruntaient toujours la route de Lingkhor, puis s'engageaient dans notre chemin privé, à l'ombre du Potala. Les dames qui devaient rester longtemps en selle se servaient d'un masque de cuir pour protéger leur peau et leur teint du vent chargé de sable. Le plus souvent, un vague portrait de la dame était peint sur son masque. Arrivée à destination, elle l'ôtait en même temps que son manteau en peau de yak. Ces portraits me fascinaient toujours : plus les femmes étaient vieilles et laides et plus ils représentaient des créatures jeunes et belles !

Une activité intense régnait dans la maison. Les serviteurs apportaient sans cesse des coussins. Nous ne nous servons pas de chaises au Tibet, nous nous asseyons sur des coussins carrés de deux pieds et demi (76 cm de large) environ et épais d'à peu près neuf pouces (22 cm). Pour dormir, on en prend plusieurs et ils nous paraissent beaucoup plus confortables que des fauteuils ou des lits.

En arrivant, les invités recevaient du thé au beurre ; ils étaient ensuite conduits dans une grande pièce transformée en réfectoire. Là, un buffet leur permettait d'attendre sans mourir de faim, le véritable début de la réception. Déjà, quarante femmes appartenant aux plus hautes familles étaient arrivées avec leurs dames de compagnie. Pendant que Mère s'occupait des unes, les autres se promenaient dans la maison, en inspectant l'ameublement dont elles supputaient la valeur.

On aurait dit une véritable invasion : il y avait des femmes partout, de toutes les tailles, toutes les formes et tous les âges. Il en apparaissait dans les endroits les plus inattendus qui sans l'ombre d'une hésitation demandaient aux domestiques le prix de ceci ou la valeur de cela. Bref, elles se conduisaient comme se conduisent toutes les femmes du monde. Ma sœur Yaso paradait dans ses vêtements flambant neufs et elle avait arrangé ses cheveux selon la dernière mode, du moins c'est ce qu'elle croyait. Moi, je trouvais sa coiffure horrible, mais j'étais toujours de mauvaise foi dès qu'il s'agissait de femmes. Il est certain, en tout cas, que ce jour-là elles me parurent particulièrement envahissantes.

Pour compliquer encore les choses, des chung-girls se trouvaient parmi les invités. Au Tibet, une femme de la haute société se doit de posséder d'innombrables toilettes et de nombreux bijoux. Cette garde-robe, il faut l'exhiber, mais comme cela n'irait pas sans de fréquents changements de robes, des filles spécialement entraînées, les chung-girls, servent de mannequins. C'est ainsi qu'elles paradaient dans les toilettes de ma mère, et s'asseyaient pour boire un nombre incalculable de tasses de thé au beurre avant d'aller passer une nouvelle robe et se parer de nouveaux bijoux. Mêlées aux invités, elles finissaient par aider ma mère dans son rôle d'hôtesse. Dans une journée, ces chung-girls pouvaient changer de toilette jusqu'à cinq ou six fois.

Les hommes s'intéressaient davantage aux attractions installées dans les jardins. On avait fait appel à une troupe d'acrobates pour apporter un peu de gaieté. Trois d'entre eux tenaient une perche haute d'environ quinze pieds (4 m 50), au sommet de laquelle un quatrième se mettait en équilibre sur la tête.

À ce moment-là, la perche était retirée brusquement et l'équilibriste retombait sur ses pieds comme un chat. Des petits garçons qui avaient vu la scène, se précipitèrent dans un endroit écarté pour imiter cet exploit. Ils trouvèrent une perche de huit à dix pieds (2 m 40 à 3 m), la dressèrent. Le plus audacieux y grimpa. Patatras ! Alors qu'il essayait de faire l'acrobate, il perdit l'équilibre et tomba comme une masse sur ses camarades. Mais ceux-ci avaient le crâne dur et à part quelques bosses grosses comme des œufs, personne ne fut sérieusement blessé.

Mère apparut dans les jardins ; elle guidait un groupe de dames désireuses de voir les attractions et d'écouter les musiciens ; ce qui n'était pas difficile car ils avaient eu le temps de s'échauffer à l'aide de copieuses rasades de bière.

Elle avait particulièrement soigné sa toilette. Une jupe rouge sombre en laine de yak lui descendait presque jusqu'aux chevilles. Ses hautes bottes de feutre d'un blanc immaculé avaient des semelles rouge sang et des tirants assortis avec infiniment de goût.

Le jaune violacé de sa jaquette-boléro rappelait un peu la teinte de la robe monacale de mon père. Couleur "teinture d'iode sur un bandage", aurais-je dit si j'avais été alors étudiant en médecine !

Sous sa jaquette, elle portait une blouse de soie pourpre. Ainsi, toutes les nuances de la tenue monastique étaient-elles représentées dans sa toilette.

Une écharpe de soie brochée barrait sa poitrine de l'épaule droite au côté gauche de la taille où elle était maintenue par un anneau d'or massif. Cette écharpe qui descendait jusqu'au bord de sa jupe était rouge sang au-dessus de la ceinture, puis passait progressivement du jaune citron au safran foncé.

Elle portait au cou, attachés à un cordon d'or, les trois sachets d'amulettes dont elle ne se séparait jamais. Elles lui avaient été données le jour de son mariage, la première par sa famille, la deuxième par sa belle-famille et la troisième — un honneur exceptionnel — par le Dalaï-Lama lui-même.

Elle était très richement parée, car au Tibet les bijoux d'une femme sont en rapport avec sa situation sociale. C'est ainsi qu'un mari doit en offrir à sa femme chaque fois qu'il a de l'avancement.

Il avait fallu des jours pour préparer la coiffure de ma mère qui ne comportait pas moins de cent huit tresses, chacune épaisse comme une mèche de fouet. Cent huit est un nombre sacré et les femmes qui avaient assez de cheveux pour se permettre autant de tresses étaient très enviées. La chevelure séparée par une raie au milieu très ‘Madone’ était soutenue par une forme de bois posée sur le haut de la tête comme un chapeau. Laquée de rouge, cette forme était incrustée de diamants, de jades et de disques en or. Les cheveux étaient disposés sur elle comme des rosiers grimpants sur une pergola.

À l'oreille, Mère portait un cordon de corail. Il était si lourd que pour éviter d'avoir le lobe arraché, elle était obligée de le soutenir par un fil rouge enroulé autour de l'oreille ; le bout de ce cordon touchait presque sa ceinture. Je l'observais, absolument fasciné. Comment allait-elle s'y prendre pour tourner la tête ?

Des invités se promenaient en admirant les jardins. D'autres s'asseyaient par groupes pour échanger les derniers potins. Les femmes en particulier ne perdaient pas une minute.

— Oui, ma chère, Lady Dora fait refaire le sol de sa maison. En cailloux finement moulus et vernis. Et ce jeune Lama qui vivait chez Lady Rakasha, vous a-t-on dit qu'il..., etc.

Mais, en réalité, tous attendaient la grande attraction du programme ; le reste n'était qu'une mise en train pour les préparer au moment où les prêtres astrologues prédiraient mon avenir, et traceraient la route de ma vie. De leur décision dépendait ma future carrière.