La pensée, la raison et la peur freinent l'évolution spirituelle

La première fois que j'ai rencontré Lobsang Rampa, c'était à Londres, en 1954, avant qu'il n'écrive Le Troisième Oeil et qu'il ne devienne célèbre dans le monde entier. À l'époque je vivais au coeur de Londres avec mon mari et nos deux jeunes enfants dans une jolie maison de style Régence sur Bayswater Road. Elle donnait sur l'entrée Nord des Jardins de Kensington, qui partent du coin de Hyde Park et s'étendent jusqu'à Notting Hill Gate. Lobsang Rampa s'appelait alors Dr Carl Ku'an, et il me raconta plus tard que la première fois qu'il me vit, ce fut un jour où je faillis l'écraser dans la rue Kensington Church. Je n'ai absolument aucun souvenir de cet incident où il faillit perdre la vie ; je ne l'avais tout simplement pas vu. À cette époque il était parfaitement possible de traverser Londres à toute allure, et c'est ainsi que je conduisais ma petite voiture.

Il y avait un jardin derrière la maison, et au bout du jardin nous avions le traditionnel garage, accessible par la ruelle courant derrière les maisons. Nous avions fait construire un petit appartement au-dessus du garage pour pouvoir loger du personnel. Aujourd'hui on parlerait de femme de ménage, mais à l'époque, en Angleterre, le terme « femme de ménage » était réservé à des dames s'occupant de l'intérieur d'un riche célibataire par exemple, ou partageant avec un majordome la gouvernance d'une grande demeure. Nous n'étions pas si importants. Nous avions juste quelqu'un pour nous aider, et c'est dans l'appartement de cette personne que j'ai rencontré le Dr Carl Ku'an pour la première fois. Ce fut une rencontre inoubliable qui restera à jamais gravée dans ma mémoire.

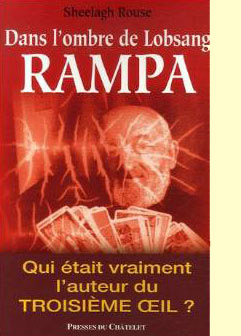

Dans l'ombre de Lobsang Rampa (25 years with T. Lobsang Rampa) - Le premier livre de Sheelagh. Elle nous raconte la première fois qu'elle a rencontré le Dr Rampa, les épreuves qu'ils ont tous endurées au cours de leurs nombreux voyages, notamment avec la presse dont le seul intérêt est de vendre des journaux à tout prix. Elle nous raconte aussi la mort soudaine et déplorée de leur petite chatte Fifi Moustaches Grises, et la façon dont Sheelagh a dû se séparer du Dr Rampa pour lui permettre de partir pour les champs célestes. Ce n'est pas une autobiographie du Dr Rampa ; c'est un aperçu privilégié de leur vie privée à travers les yeux et les expériences de Sheelagh.

Dans l'ombre de Lobsang Rampa (25 years with T. Lobsang Rampa) - Le premier livre de Sheelagh. Elle nous raconte la première fois qu'elle a rencontré le Dr Rampa, les épreuves qu'ils ont tous endurées au cours de leurs nombreux voyages, notamment avec la presse dont le seul intérêt est de vendre des journaux à tout prix. Elle nous raconte aussi la mort soudaine et déplorée de leur petite chatte Fifi Moustaches Grises, et la façon dont Sheelagh a dû se séparer du Dr Rampa pour lui permettre de partir pour les champs célestes. Ce n'est pas une autobiographie du Dr Rampa ; c'est un aperçu privilégié de leur vie privée à travers les yeux et les expériences de Sheelagh.

Broché.

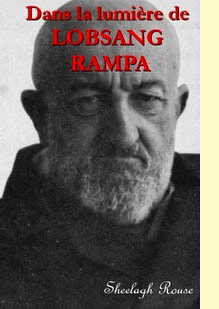

Dans la lumière de Rampa (Grace, the World of Rampa) - Après la publication de ses mémoires, Sheelagh Rouse nous offre un nouveau récit qui plonge encore davantage dans l'intimité de Lobsang Rampa, en nous livrant une série d'anecdotes touchantes mettant en lumière quelques instants de grâce vécus au quotidiens aux côtés de son ami. Ecrit à la demande de ses lecteurs qui souhaitaient en savoir plus après la lecture de son précédent ouvrage ce petit livre clarifie une fois pour toutes les rumeurs qui circulent sur Rampa depuis près de cinquante ans, tout en soulignant la bonté et la générosité désintéressée de ce personnage hors du commun qui avait le don unique de faire ressortir le meilleur chez les autres.

Dans la lumière de Rampa (Grace, the World of Rampa) - Après la publication de ses mémoires, Sheelagh Rouse nous offre un nouveau récit qui plonge encore davantage dans l'intimité de Lobsang Rampa, en nous livrant une série d'anecdotes touchantes mettant en lumière quelques instants de grâce vécus au quotidiens aux côtés de son ami. Ecrit à la demande de ses lecteurs qui souhaitaient en savoir plus après la lecture de son précédent ouvrage ce petit livre clarifie une fois pour toutes les rumeurs qui circulent sur Rampa depuis près de cinquante ans, tout en soulignant la bonté et la générosité désintéressée de ce personnage hors du commun qui avait le don unique de faire ressortir le meilleur chez les autres.

eBook

* * * * * * * * * * * *

Dans la lumière de Rampa

Suite à cette première rencontre, nous fîmes plus ample connaissance au fil des mois à force de le voir rendre des visites régulières à notre femme de ménage. Après chaque visite je le voyais dans le garage avec une boite en carton dans les mains, en train d'attraper des araignées pour son mainate, et je me demandais à l'époque si c'était cela le principal motif de ses visites – trouver à manger pour son oiseau – car je ne voyais pas pourquoi il aurait perdu son temps avec une femme qui, selon mes critères, n'avait pas grand chose à offrir en terme de conversation, je veux dire, de conversation intéressante qui pourrait motiver de fréquentes visites. Ainsi donc, j'en vins peu à peu à mieux le connaître, dans le garage, tandis qu'il ramassait araignées et autres insectes, mais je n'eus l'occasion de leur rendre visite, à lui et son épouse, que quand il eût déjà bien entamé la rédaction du Troisième Oeil, dans l'appartement une pièce qu'ils occupaient. Cette visite aussi reste gravée dans ma mémoire, à plus d'un titre.

En premier lieu, ils étaient pauvres à l'époque, très pauvres, et ce n'était vraiment pas de leur faute. C'était la période où ils avaient pris le nom de Rampa. On lui avait suggéré d'écrire un livre sur sa vie au Tibet du temps où il était lama et, après un premier refus, il réalisa qu'il n'y avait peut être pas d'autre moyen de gagner sa vie, et finit par accepter à contre-coeur. Il pensa qu'il devrait écrire sous un nom de plume, et avait légalement changé son nom de Carl Ku'an en Tuesday Lobsang Rampa. Le livre avançait bien, et à l'époque de mes premières visites les choses s'amélioraient un peu pour eux car il commençait à recevoir des avances de paiement de son éditeur, mais encore insuffisamment pour pouvoir s'offrir un meilleur logement.

J'avais l'habitude de rendre visite aux gens pauvres du pays où j'avais grandi, mais la pauvreté des villes était d'une nature complètement différente. Je parle là du district londonien de Bayswater où demeuraient les Rampa, dans un de ces sinistres lotissements de maisons victoriennes grises qui avaient connu leurs jours de gloire mais qui, à force de dégradation, étaient tombées en disgrâce, et qui étaient habitées par une dizaine de personnes ou plus, vivant dans une pièce unique avec le maigre salaire que leur payait un boulot ingrat, ou bien même sans salaire du tout, et qui parvenaient malgré tout à se « débrouiller ». La vie était une lutte permanente pour eux, et leur offrait peu d'agrément. La nourriture se faisait rare, et le peu qu'ils parvenaient à rassembler leur donnait à peine de quoi manger. La pièce unique dans laquelle ils dormaient, cuisinaient, mangeaient, et menaient leur existence était chauffée par un poêle à gaz muni d'un compteur à pièces qui avalait goulûment les maigres économies qu'ils avaient pu faire dans la perspective d'une ou deux heures de chaleur qui réconforterait leurs corps fragiles et sécherait leur vêtements. Ils partageaient les toilettes et la salle de bain avec d'autres locataires, ils devaient attendre leur tour et composer avec la crasse laissée par les autres autour de la baignoire, les saletés et les crachats dans le lavabo, et la chasse d'eau pas tirée. Telle était la toile de fond de la vie des Rampa quand je leur rendis visite pour la première fois. Ceci était nouveau pour moi et j'en fus un peu choquée.

Chez eux pourtant c'était différent. Bien que pauvrement meublé, leur intérieur ne dégageait pas cette impression déprimante, c'était comme s'ils étaient parvenus à s'élever au-dessus de leur environnement et avaient sculpté leur propre existence hors de cette pierre brute et froide, une existence reçue dans la joie, paisible et remplie. Quand on entrait chez eux après avoir subi l'odieuse traversée du rez-de-chaussée, la différence sautait aux yeux de façon criante. D'abord il y avait l'encens. Ils n'avaient pas vraiment les moyens de s'offrir de l'encens à l'époque de ma première visite, pas régulièrement, mais ce bâtonnet avait été allumé pour moi. C'est probablement pourquoi il produisit sur moi cette impression inoubliable.

Quand je pense à Lobsang Rampa, c'est encore et toujours l'encens qui me revient en mémoire, son odeur dans mes narines. La logique et le sens commun devraient me dire que cela n'est qu'un effet de mon imagination, que je ne sens pas réellement l'odeur de l'encens, que c'est impossible. Pourtant l'imagination est quelque chose de bien réel et de puissant qu'il ne faut pas sous-estimer, et quand j'ai la sensation de sentir le parfum de l'encens, je le vois lui avec les yeux de l'esprit, je le visualise clairement, avec son corps solide, ses bras forts, son crâne rasé, et sa barbe masquant une vilaine cicatrice. Je le vois en train de saisir l'épais bâtonnet allongé, le tenir pour l'enflammer avec une allumette, le contempler un instant, puis souffler la flamme doucement et le placer délicatement dans le porte-encens en laiton posé à son chevet. La vapeur grise et parfumée monte en tourbillonnant, procurant paix et tranquillité, rehaussant nos vibrations, nous pénétrant au plus profond de nous-mêmes.

Ce premier jour, Ra'ab, son épouse, était venue m'ouvrir la porte d'entrée et m'avait conduite au premier étage par un escalier bringuebalant. Je l'avais déjà rencontrée mais je la connaissais à peine, elle différait notablement des femmes que je fréquentais, et je n'arrivais pas à la classer dans ma catégorie quelque peu restreinte. Je trouvais ses réactions plutôt singulières, aux limites difficiles à définir. Elle était néanmoins la femme d'un homme pour qui j'éprouvais le plus profond respect, et je la traitais donc avec le même respect, ce que je n'aurais peut-être pas dû faire. J'avais un peu d'appréhension. L'endroit paraissait malsain. Il tombait en ruines et avait des relents de cuisine défraîchie, et pour rendre les choses encore pires, les marches craquaient effroyablement à chaque pas et menaçaient de rompre à tout moment. Une fois en haut, elle ouvrit l'une des trois portes brunes du palier et me fit entrer chez eux. Le Dr Rampa était en train de se reposer sur un lit étroit, les jambes repliées, un petit chat siamois Seal point lové sur ses genoux.

Il était toujours correctement habillé, et chaque fois que je l'avais rencontré précédemment, il portait une veste noire sur une chemise rose ou bleue, avec un noeud papillon noir. Il portait des chaussures de type mocassin, faciles à enfiler, au besoin à l'aide d'un chausse-pied, et j'appris plus tard que c'était à cause des difficultés et parfois de l'impossibilité qu'il avait à se pencher en avant. Ce jour là il était chez lui en tenue décontractée, il portait une confortable robe de chambre rouge foncé au lieu de sa veste, des chaussettes grises et des pantoufles. Il m'invita à m'asseoir sur l'une des deux chaises de la pièce, l'autre étant déjà prise par un tapis bleu replié en guise de coussin, et réservé selon toute vraisemblance au chat siamois quand il n'était pas sur les genoux de quelqu'un. Je me rappelle m'être fait la réflexion que l'autre chaise semblait beaucoup plus confortable que la mienne et j'en vins à découvrir au fil du temps que cette situation était parfaitement dans l'ordre des choses chez eux. Je ne me rappelle pas m'être sentie mal à l'aise au cours de toutes les années vécues avec les Rampa, même si on me demandait régulièrement de céder la meilleure chaise à un chat siamois, car c'était la place qu'il était normal de le voir occuper. Ils n'avaient plus le mainate, qui avait succombé à la négligence dont il avait souffert avant que le Dr Rampa ne le découvrît. Ils n'avaient que le siamois Seal point comme animal de compagnie.

Je m'installai donc, et ôtai mes gants pour les déposer avec mon sac à main sur le sol, à côté de moi. Ra'ab avait posé une bouilloire sur le gaz et presque aussitôt l'eau se mit à frémir. S'emparant d'une grosse théière posée sur une étagère au-dessus de la cuisinière, elle attrapa une cuillère dans l'égouttoir et s'en servit pour prendre trois mesures de feuilles de thé d'une boîte métallique octogonale toute cabossée perchée à côté de l'évier, une de ces boîtes décorées à l'orientale qu'on offrait généralement à Noël remplies de thé, et qu'on appelle en Angleterre tea caddy (boîte à thé). Elle versa l'eau bouillante dans la théière, tandis que le petit chat dormait bruyamment et que personne ne songeait à rompre le silence – ce qu'il n'y avait pas besoin de faire ; la préparation du thé avait en soi des vertus apaisantes, comme un rituel. J'imagine qu'ils devaient boire beaucoup de thé dans la journée. Quand la nourriture vient à manquer, le thé permet de calmer un peu la faim pour un temps.

Au Tibet la préparation du thé se serait passée bien autrement. Je le savais en ayant lu le manuscrit du Troisième Oeil chapitre après chapitre au fur et à mesure de son écriture. Je savais qu'au Tibet on employait de gros pains de thé apportés de Chine ou d'Inde à dos de poney par des marchands, et que dans les lamaseries les pains seraient réduits en miettes par les moines pour les plonger dans d'énormes chaudrons d'eau bouillante. On ajoutait du sel et du bicarbonate de soude puis, après ébullition du tout, on insérait au mélange de pleines pelletées de beurre clarifié, et le tout était laissé à bouillir pendant plusieurs heures. Tandis que Ra'ab était en train de faire le thé, tout ceci me traversa l'esprit et je me dis que la vie devait être bien différente au Tibet, qu'il devait être bien difficile de s'adapter à la culture occidentale, et que le Dr Rampa se débrouillait plutôt bien pour « vivre à Rome comme les Romains ». Je le savais assez réticent à écrire sur son enfance et sur ses premières années comme lama au Tibet car il savait déjà que cela lui vaudrait célébrité, adulation, et aussi incrédulité, mais au point où il en était, après toutes ses tentatives infructueuses de recherche d'emploi, il n'avait plus le choix. Il lui fallait survivre, et pour cela il fallait des rentrées d'argent.

Assise là, il me sembla que je ne m'étais jamais sentie aussi détendue dans un environnement inconnu. C'était le deuxième aspect mémorable de cette visite, être là, assise paisiblement dans un milieu qui ne m'était pas familier, pour une première visite au cours de laquelle je me sentais vraiment chez moi, retournant mes idées dans ma tête pendant la préparation du thé. Ce n'était pas rien. J'avais souffert toute ma vie d'une timidité maladive qui était comme un nuage noir à l'horizon, et même si j'avais réussi à surmonter un bégaiement invalidant dans l'enfance, ce bégaiement était malgré tout le symptôme d'un manque d'assurance qui minait mon existence jusqu'à ce jour, qui me mettait dans tous mes états et me laissait dans la confusion la plus totale dès qu'il s'agissait de remplir mes obligations sociales, obligée de dissimuler mon état et de paraître maîtresse de moi. En présence du Dr Rampa, ce lama venu du Tibet, c'était complètement différent. Il y avait quelque chose en lui qui annihilait la peur et l'anxiété ; ces sentiments fondaient tout simplement comme le givre matinal au lever du soleil. Le simple fait de se trouver à l'intérieur de son rayonnement suffisait à produire une sensation magique, on se sentait plongé dans une aura de sécurité et de chaleur, on éprouvait le contentement qui survient quand on à réussi à s'adapter, à s'aligner, à s'accorder. Je suppose qu'en réalité c'est exactement ce qui s'était passé. J'emploi le terme « magique » car il y avait quelque chose d'inconnu qui se passait, quelque chose d'ignoré par la science, et qui le resterait longtemps.

Avant de raconter le troisième incident inoubliable de cette journée, permettez-moi de vous raconter comment j'en suis venue à évoquer ces souvenirs. Un Lecteur, qui depuis est devenu un ami, et qui avait apprécié mon précédent livre dans lequel je racontais mes années passées auprès du Dr Rampa, m'écrivit récemment pour me demander si je pouvais écrire quelque chose sur sa bonté et sa générosité. Dans sa lettre, ce Lecteur disait : « Nous avons été très touchés par le fait que le Dr Rampa ait aidé tant de personnes au cours de ses voyages, et sans vouloir nous mêler de ses affaires privées, vous avez piqué notre curiosité au vif, et nous aimerions beaucoup en lire davantage sur ces évènements. Sachant le plaisir que nous a procuré votre premier livre, en écrirez-vous un nouveau qui mettrait en lumière une telle générosité ? » Bien que sollicitée de façon délicate et persuasive, et très tentée par l'idée, je me sentais encore incapable de me lancer dans cette tâche. Moi qui n'ai jamais pris de note ni tenu de journal, comment pouvais-je me souvenir de toute la gentillesse, toute la générosité, toute la délicatesse, qui caractérisaient la vie du Dr Rampa ? Cela me semblait impossible, et même si j'arrivais à m'en souvenir, il y avait peu de chances que j'arrive à le coucher par écrit de façon lisible et attrayante.

La générosité et la gentillesse étaient naturelles chez lui, c'était sa façon de vivre au quotidien. Il ne me semblait pas facile de mettre cela par écrit, du moins AVANT. Puis au fil des mois je me suis mise à réfléchir à cette idée, et j'ai fini par me dire qu'il avait peut-être raison, cet aimable Lecteur, qu'après tout si j'essayais d'esquisser un tant soit peu la grâce vécue dans le monde de Rampa, ce pourrait être de nature à apporter quelque joie aux autres, même si seule une trace infime ne devait filtrer des histoires que je m'apprête à vous narrer, juste une petite trace, mais suffisante. Je vais donc m'y efforcer.

Le thé était prêt, infusant encore quelques minutes. Notre affable silence se prolongeait. La pièce était dépouillée, avec deux lits étroits séparés par un paravent, deux chaises, et ce qui avait dû être un guéridon de jeux au chevet du lit du Dr Rampa, recouverte d'un linge et ornée d'une petite radio de modèle ancien, d'une pendule, du porte-encens en laiton et d'une lampe de poche. Il y avait aussi une commode toute simple et, posée par terre, une machine à écrire mécanique avec une rame de papier à côté. Il y avait encore une autre petite table branlante qui portait un objet recouvert d'un linge noir. J'appris plus tard qu'il s'agissait d'un cristal d'une grande pureté dont il se servait pour pratiquer la voyance. Comme je le disais, la pièce était toute simple, dépouillée sans être misérable. Il y régnait un sentiment de bien-être. Même si sur le plan matériel la vie des Rampa paraissait précaire faute d'argent, sur un plan transcendant, sur lequel ils semblaient vivre, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes.

Ra'ab me tendit mon thé. Il y avait déjà du lait dedans, et le sucre n'était pas proposé. C'est ainsi qu'on servait le thé chez eux. Je me souviens avoir trouvé cela plutôt singulier ; chez nous, on versait le thé et on proposait ensuite le lait, le citron et le sucre séparément, laissant le choix à l'invité, mais là il n'y avait pas d'autre possibilité, aucun effort n'était déployé pour l'impressionner, on ne changeait rien aux habitudes pour lui. C'était comme ça, c'était à prendre ou à laisser. Cela me plaisait assez. Chez moi je prenais du thé au citron, mais j'appréciais ce thé, il était différent.

Nous entamâmes une discussion sur le livre qu'il était en train d'écrire, celui qu'il avait intitulé Le Troisième Oeil. Tandis qu'il m'expliquait quelque chose de sa voix calme, lente et posée, mon attention fut soudain détournée par un son, un simple son à peine audible, comme si quelqu'un était en train de pleurer ou de gémir. Presque au même instant il fut étouffé, comme si on avait mis un mouchoir ou la main sur la bouche. Nous continuâmes à discuter. Au bout d'un moment le bruit revint, plus fort cette fois. Et là il n'y avait aucun doute, c'était quelqu'un qui pleurait ou qui sanglotait, et cela venait de l'extérieur. Je regardai le Dr Rampa, mais il semblait ne s'être aperçu de rien. Je regardai Ra'ab, mais elle paraissait agacée, impatiente.

— Il va falloir faire quelque chose pour elle, Chen, dit-elle, elle est encore derrière la porte en train de pleurer.

— Vraiment ? Peux-tu lui dire que j'irais la voir bientôt, Ra'ab. Je savais qu'il était presque complètement sourd, et de toute évidence il n'avait pas entendu car il était concentré sur notre conversation et sur mes réactions.

Il ne me connaissait pas bien à cette époque et il avait besoin de se concentrer intensément sur mes paroles à cause de son problème auditif. Quand il connaissait mieux la personne c'était plus facile pour lui, il était plus familier avec la structure mentale de celle-ci et il avait moins besoin de concentration. Il était doué de clairvoyance à un degré exceptionnel, mais lorsqu'il avait à faire à plusieurs personnes étrangères à la fois, cela lui demandait un énorme effort. Quand il discutait avec quelqu'un, il se reposait sur ses facultés à lire dans les pensées et sur les lèvres, mais il faut bien se rappeler que nous pensons souvent à autre chose qu'à ce que nous sommes en train de dire, ce qui complique considérablement les choses pour un clairvoyant.

Il continua à parler comme si rien ne s'était passé tandis que Ra'ab allait à la porte et l'entrouvrait juste assez pour se glisser dehors avant de la refermer derrière elle. J'avoue avoir éprouvé une sorte d'émoi à la pensée qu'il était peut-être en train de se jouer un drame derrière la porte fermée. Cela ne ressemblait à rien de ce que je pouvais vivre chez moi. Dans mon monde bien ordonné et bien élevé, il était tout simplement impossible qu'un tel drame ne puisse se produire, les gens ne se promenaient pas devant la porte des autres en pleurant, ils souffraient en silence, même si leur souffrance était peut être aussi intense. Je retins mon souffle, attendant la suite.

Ra'ab revint, s'assit sur le coin du lit et reprit son thé, muette. Je me détendis et repris ma tasse comme elle ; peut-être ce genre d'événement était-il quotidien ici, peut-être les gens se faisaient-ils assassiner, perdaient connaissance, pleuraient ou subissaient je ne sais quoi en plein jour, ici. Mon imagination allait bon train, et ce n'est pas sans difficulté que je parvins à reprendre mes esprits et revenir à la discussion avec le Dr Rampa. Bientôt ce fut pour moi l'heure de partir. Mon chien n'allait pas bien à la maison, et j'avais hâte d'aller le retrouver. Je priais le Dr Rampa de rester assis et lui tendis la main pour lui dire au revoir.

— Au revoir, j'ai été ravie de vous voir… Chen.

Il nous avait priés il y a quelques semaines, mon mari et moi, de l'appeler par ce nom qu'il réservait à ses amis proches, mais j'avais encore un peu de mal à le dire naturellement. Après une chaude et ferme poignée de main, il me dit qu'il y avait un problème avec le livre chez l'éditeur ; quelqu'un avait émis des doutes sur son authenticité. Il avait apporté les précisions demandées, mais on ne pouvait pas cacher que c'était embêtant. Je quittai Ra'ab en lui promettant de revenir bientôt.

Sur le pallier, je jetai un regard aux deux autres portes marron, mais elles restaient désespérément closes, masquant je ne sais quels sombres secrets derrière elles. J'avais du mal à bien distinguer les escaliers dans la pénombre, et en regardant par terre je pus voir une trace de quelque chose qui ne pouvait être que du sang, encore frais, d'un beau rouge foncé bien brillant, pas encore séché, allant de la dernière porte du pallier à celle que je venais de laisser. J'empoignai le bras de Ra'ab en montrant le sol.

— Regardez, du sang ! Elle haussa les épaules.

— Oui, il faut que je nettoie avant que la propriétaire ne vienne. Elle est terrible.

— Mais… qu'a-t-il bien pu se passer ? Quelqu'un doit être blessé. C'est horrible Ra'ab !

— Oh, c'est juste cette fille, l'homme pour qui elle travaille, ils se battent.

Ensuite elle tombe enceinte et… enfin, c'est une longue histoire. Si la propriétaire en savait la moitié, elle se ferait expulser. Cette fille n'a nulle part où aller. Ce n'est pas sa faute, et elle est seule dans la vie. Nous arrivâmes dans le hall d'entrée et Ra'ab ouvrit le verrou de la porte d'entrée. — Je vous accompagne au coin de la rue, j'ai quelques coups de téléphone à passer, dit-elle. Il n'y avait pas loin jusqu'au coin de la rue. Je m'étais sentie embarrassée en venant, je n'étais pas sur mon territoire, la vie bien rangée, le bon côté du miroir. Je m'étais trouvée trop élégante, mal à l'aise, et à présent, avec Ra'ab à côté de moi, ça allait un peu mieux, mais ma curiosité pris le pas sur ma gêne.

— Que pouvez-vous faire pour aider cette fille, Ra'ab, et pourquoi le faire ? Il existe des structures pour ces personnes, elle représente un poids pour vous. Chen a besoin de pouvoir avancer dans son livre, il ne doit pas être importuné par elle.

Tout en parlant je sentais sa désapprobation. Elle se tourna brusquement vers moi et me regarda d'un air à moitié hostile.

— Vous êtes puérile ; vous ne savez rien de la vraie vie. Tout le monde n'a pas eu la chance de naître avec une cuillère en argent dans la bouche comme vous. Maintenant il faut que je vous laisse.

Tout en me parlant, elle entra dans la cabine téléphonique, puis décrocha résolument le combiné, et commença à composer son numéro, faisant tinter les pièces de monnaie dans sa poche. Je m'étais fait congédier sèchement. Je tournai les talons, quelque peu déconfite, mais déterminée à en discuter avec Chen la prochaine fois que je le verrais, et effectivement, je n'eus pas longtemps à attendre.

Une ou deux semaines plus tard, je sortais de chez Fuller, le salon de thé, avec une boîte de gâteaux dans les mains quand nos chemins se croisèrent tandis que je descendais Queensway en venant de Bayswater Road. Nous nous saluâmes et restâmes à bavarder un moment, puis je me rappelai que je souhaitais lui demander pourquoi il s'occupait de ces femmes, des femmes que je considérais importunes et inintéressantes. En réalité, cela ne me regardais pas, mais je me sentais poussée à aborder le sujet. Il y avait la femme qui vivait sur le même pallier que lui, et il y avait aussi mon ancienne femme de ménage qu'il était venu voir si régulièrement.

— Venez donc prendre une tasse de thé à la maison, lui proposai-je, J'ai une amie de la campagne qui vient me voir cet après-midi pour quelques jours, et elle adore les gâteaux de chez Fuller. Je suis sûre qu'elle ne verrait aucun inconvénient à ce que nous partagions ensemble celui-ci.

Nous descendîmes Queensway, tournâmes à droite dans Moscow Road puis à gauche vers la place Saint Petersbourg où j'habitais. Mes deux enfants étaient à l'école, aussi avions nous le temps de nous asseoir tranquillement au salon pour prendre le thé. Connaissant les problèmes qu'il avait à rester longtemps assis sur une chaise rembourrée ou dans un fauteuil, je lui avançai une simple chaise à dossier qui sembla lui convenir.

La discussion glissa aisément sur mon ex-femme de ménage. J'avais été contrainte de la licencier et j'avais un peu craint qu'il ne m'en tînt rigueur, d'autant qu'elle le considérait comme « un gentleman qui l'avait plus aidée que quiconque auparavant. »

— Vous savez, Chen, je me suis toujours demandée ce que Mme W. voulait dire quand elle me répétait sans cesse combien vous l'aviez aidée. Qu'avez-vous donc tant fait pour elle ? Et, ce qui me déconcerte le plus, c'est pourquoi vous l'avez aidée ?

Je marquai une pause en me demandant si je n'étais pas allée trop loin, mais il paraissait calme, semblant attendre la suite, aussi poursuivis-je,

— Personnellement je trouvais qu'elle ne m'aidait pas beaucoup, et – soyons francs - que c'était une incorrigible affabulatrice. Elle inventait tout le temps des histoires ahurissantes ! C'était drôle en un sens de voir qu'elle pensait me les faire avaler, et du reste au début c'était le cas, ce qui a dû l'inciter à passer à l'échelle supérieure. Tous ces gens importants qu'elle prétendait connaître ! Imaginez, elle possédait le catalogue de toute l'aristocratie du Yorkshire, et tous ces endroits où elle était allée, toutes ces choses – peu importe en réalité – mais je suis curieuse, je l'avoue, de savoir pourquoi vous perdez votre temps avec elle.

Il ne dit rien pendant un moment, et resta là, silencieux sur sa chaise, me faisant presque douter de moi-même. Mais quel doute pouvait-il y avoir ? Je savais que cette femme était dérangée.

— Il faut savoir que je raisonne différemment de vous, les gens.

Vous les gens, c'était une de ses expressions favorites, une de celles qu'il employait fréquemment, et qui nous amenait à déduire qu'il se considérait comme en dehors. Je savais déjà à cette époque qu'il était clairvoyant, qu'il pouvait voir l'aura et lire dans les pensées ; il était capable de lire le passé et l'avenir avec une grande acuité. Bien que je fusse parfaitement ignorante en matière d'occultisme, je réalisais parfaitement que sa conception de la vie devait être bien différente de celle de la plupart des gens.

Je lui servis une tasse de thé avec du lait, comme il en prenait chez lui. Il en but une gorgée, et continua.

— Je suis capable de voir les gens tels qu'ils sont REELLEMENT, et pas seulement tels qu'ils paraissent en surface. Disons que je suis capable de voir l'âme de quelqu'un. La vie est une étape vous savez, comme vous l'a dit Shakespeare, et les gens sont semblables à des acteurs vivant une existence, puis une autre. Dans une vie, on peut être mendiant, et prince ou princesse dans la suivante – oui, on peut même changer de sexe pour accomplir ce qui doit être appris dans chacune des vies. Mais je peux voir par delà l'acteur en chacun, je peux voir sa vraie valeur, ou son absence de valeur.

Il marqua une pause pour me laisser digérer ses propos. Malgré son degré d'avancement, il réalisait combien j'en savais peu, et combien tout cela était étrange pour moi, difficile à comprendre et à accepter.

— Vous pensez donc que Mme W. méritait que vous y consacriez votre temps ? C'est difficile à croire !

J'étais épouvantée à l'idée qu'elle pût en valoir la peine. C'était une femme sans éducation de la classe laborieuse, et qui de surcroît n'était même pas honnête.

— Vous ne pensez pas qu'elle ait une quelconque valeur ? demanda-t-il posément. Eh bien, la valeur que VOUS attribuez aux gens se base sur la façon dont ils se présentent à vous, à savoir, quelle école ils ont fréquenté, quel est leur niveau social et celui de leur famille, s'ils ont une conversation cultivée, comment ils s'habillent, quelles sont leurs manières, et ainsi de suite.

Cela était dit sans jugement, c'était un simple constat, et si c'était désobligeant, ce n'était pas intentionnel.

— D'un autre côté, poursuivit-il, je n'ai pas l'avantage de savoir précisément comment ils doivent apparaître pour réussir votre évaluation. Au vu de ce qu'ils ont accompli en matière spirituelle au cours de leurs vies sur terre, je vois les leçons qu'ils ont choisi d'apprendre dans cette vie. La plupart du temps la vie est trop dure, les gens s'imposent des leçons et des tâches impossibles, ils se surchargent sans prendre en considération les échecs qu'ils risquent de rencontrer sur terre.

J'étais interloquée. J'étais obligée d'accepter qu'il disait la vérité en ce qui concernait mes critères de jugement, mais en même temps, j'éprouvais le besoin de les défendre. Tout notre système reposait sur ces principes. Pourtant, je ne dis rien. Il sourit.

— Je vois que je vous ai contrariée, mais j'essaye simplement de vous expliquer pourquoi j'ai essayé d'orienter votre ex-femme de ménage sur un chemin qu'elle pourrait maîtriser. Vous pensez que c'était de l'ingérence ? Ça n'en était pas. Elle est suffisamment évoluée pour se rendre compte que j'étais différent, que j'étais en mesure de l'aider, et c'est pour cela qu'elle a sollicité mon aide. On ne peut pas détourner la tête quand on vous demande de l'aide et quand il y a de l'espoir. C'est un fardeau d'être voyant, vous savez, c'est une responsabilité qui doit être assumée. Et il y avait de l'espoir, un mince espoir certes, mais de l'espoir malgré tout, alors j'ai essayé. Elle a échoué à plusieurs reprises, et j'ai persévéré, mais finalement c'était en vain. Il n'y avait alors plus de raison de poursuivre avec elle car elle ne faisait pas d'efforts sincères. Si une personne sollicite l'aide d'une autre puis la rejette, ou si elle échoue, ce n'est pas une bonne chose, ni pour l'une ni pour l'autre. C'est comme si on glissait en arrière sur l'échelle de l'évolution. Si vous sollicitez une aide, vous devez être sérieux, vous devez avoir la ferme intention de suivre la Voie, et vous devez faire des efforts sincères.

— Je vois. Et qu'en est-il de l'autre femme, votre voisine de pallier ? Est-elle dans le même cas ?

— Non, pas vraiment. C'est une victime. Elle n'a jamais eu de chance, et elle a pris la seule voie qui s'offre à ces femmes pour vivre. Elle s'est mise avec un homme sans scrupule qui se sert d'elle. C'est toujours la même vieille rengaine. Sexe, chantage affectif, détresse. Ra'ab et moi faisons ce que nous pouvons pour elle, seulement parce que nous le devons, pour qu'elle puisse voir qu'il existe de plus belles choses dans la vie. Cela peut s'imprimer quelque part dans sa tête, et le jour où elle sera au bord du désespoir, il se peut qu'elle se souvienne. On ne peut pas passer son chemin sans rien faire. Elle n'a pas réclamé mon aide de la même manière. On dit qu'un Bouddhiste qui voit quelqu'un se noyer ne doit pas intervenir, qu'il doit le laisser se noyer pour accomplir son destin et expier son karma. Eh bien, je suis Bouddhiste, mais je suis aussi clairvoyant à un haut degré et je vois bien plus clairement que la plupart des gens. Tendre la main à cette femme est humain. Cela n'altèrera en rien son style de vie ou son choix des leçons à apprendre dans la vie, mais cela peut lui apporter de l'espoir dans ses heures les plus sombres.

— Mais vous avez des choses beaucoup plus importantes à faire ! Vous perdez votre temps.

— Vous pensez ? Si vous voyiez ce que je vois, vous auriez sûrement une opinion différente, du moins je l'espère.

Il sourit, de cette façon si caractéristique dont il était coutumier, juste avec les yeux, et nous ramena à une position plus nuancée.

— Il y a tant de forces négatives en action dans le monde qu'il est difficile de les regarder en face parce qu'elles provoquent trop de détresse. Les gens dans votre position ne les voient pas, ou bien s'ils les voient, ils leur tournent le dos et les ignorent. Je peux les regarder parce que je les ressens avec trop d'acuité et je les vois trop clairement.

Je restais assise en silence, réfléchissant à ce qu'il venait de dire. Même si je voulais faire quelque chose pour aider la prostituée qui vivait derrière la porte à côté de chez lui, elle ne voudrait pas de mon aide, elle aurait une attitude de méfiance et d'antipathie envers moi. Il n'y aurait aucun terrain d'entente. Peut-être était-ce, comme l'avait dit Ra'ab, à cause de mon inexpérience, de ma naissance, ou tout simplement d'une trop grande incompatibilité entre cette pauvre femme et moi. Pourtant Chen avait la capacité d'entrer en contact avec elle sur un certain plan, tout comme il l'avait avec moi sur un autre plan. Il nous était supérieur à toutes deux. À ce moment là, notre système de statut social m'apparut aussi pathétique et fragile qu'un château de cartes, il pouvait s'écrouler en un instant sans laisser de trace. Je me ressaisis. J'étais sur un terrain dangereux.

— Vous n'avez pas goûté le gâteau.

Je pris le plateau et lui en offrit une part. Il déposa sa tasse et sa soucoupe sur la petite table entre nous et se leva pour partir.

— Je suis heureux de vous avoir vue, et merci pour le thé. Vos enfants vont bientôt rentrer, et il faut que je me remette à mon livre. Il avance lentement mais sûrement.

Nous cheminâmes ensemble jusqu'au portail et échangeâmes une chaleureuse poignée de mains.

— Ne vous en faites pas pour notre conversation. Il y a tant à apprendre dans la vie, tant à voir si on regarde sous la surface.

Il avait raison. Plus de choses à apprendre, beaucoup plus, et encore davantage à découvrir sous la surface. Mais quelle quantité exactement, je n'en avais alors aucune idée.

* * * * * * * * * * * *

La mémoire est quelque chose d'intéressant. Prenez un rapport d'événement écrit au moment de sa survenue quelque cinquante ans plus tôt, il sera différent de celui que vous pourriez écrire aujourd'hui sur le même événement, de mémoire. Il est parfaitement exact que la mémoire s'émousse, qu'elle a tendance à ignorer les souvenirs désagréables, la mémoire est comme une peinture impressionniste, elle tempère la dure réalité pour en faire quelque chose d'acceptable. De la même façon, les évènements perçus avec la distance du temps sont chargés de moins d'émotion, ils sont remis à leur place véritable avec souvent plus de discernement qu'à l'époque. L'écriture de mémoire est dénuée de toute charge émotionnelle irrationnelle. À ce moment là l'écrivain est détaché et peut être plus objectif, il peut se révéler un historien plus juste. J'aborde ce point car il m'a été suggéré que mes souvenirs pouvaient être altérés et inexacts. Quand je regarde en arrière je vois une histoire, une aventure, une suite d'évènements qui constituent ma vie, et en les observant je les vois beaucoup plus clairement, et non dans une sorte de brouillard qui les rendrait inexacts, c'est vraiment l'inverse, je vois à présent ma vie avec les yeux grands ouverts, avec un regard plus tolérant sur les épreuves, plus compréhensif sur leurs causes. Nous avons tous des histoires à raconter sur notre vie et ce n'est que parce que la mienne a croisé celle d'un homme remarquable qu'elle devient intéressante et qu'elle revêt une valeur pour les autres. Et c'est parce tant de choses concernant cet homme exceptionnel – Lobsang Rampa – ont été dénaturées qu'il est devenu vital pour moi d'en donner la vraie version, avec honnêteté, même si cela doit faire voler en éclat la vision idéalisée des uns et le jugement faussé des autres.

Un autre de mes lecteurs et amis m'a fait remarquer il y a quelque temps qu'il n'avait pas dû être facile d'apprécier réellement le Dr Rampa en étant constamment à ses côtés, et qu'on devait être plus objectif en étant à distance de lui. Cet ami avait parfaitement raison, il m'était difficile de l'apprécier pleinement à l'époque parce que cela aurait créé une barrière et nous aurait empêché d'avoir une vie de famille normale. Mais avec la distance du temps, après toutes ces années, je vois tout cela avec une plus grande sensibilité, et je comprends mieux maintenant combien sa vie a dû être pesante, combien il a dû souffrir en silence, sans pouvoir donner davantage d'explications, même à nous qu'il considérait comme sa famille.

C'est en 1956 que j'ai dû aller vivre chez les Rampa. Je peux le dire parce que c'était à peu près à l'époque de la sortie du Troisième Oeil. Notre cohabitation n'était pas destinée à durer, c'était plus pour me permettre de m'établir dans une nouvelle vie, et de prendre un nouveau départ après l'échec de mon mariage. À cette époque je considérais l'aide apportée par Chen comme allant de soi, et ce n'est que maintenant, avec le recul de cinquante années, qu'elle m'apparaît dans toute sa grandeur. La raison pour laquelle je ne la voyais pas bien à l'époque, et qui la rendait si facile à accepter c'était sa façon de donner. C'était la beauté du don, et sa rareté. Ce qu'il a fait pour moi, et pour d'autres qui se sont retrouvés comme moi dans une situation inextricable, ce n'était ni de la charité, ni un acte qui attendait une quelconque reconnaissance en retour, ce n'était pas de la gentillesse dans le sens habituel du terme. C'était un acte d'amour et l'amour ne demande rien en retour. Ce n'était pas de la pitié non plus, car les faveurs accordées par pitié sont humiliantes pour qui les reçoit, et on peut dire sans risque de se tromper qu'il n'a jamais rabaissé quiconque à ce rang. Il donnait avec élégance, librement et dans la joie, dans un merveilleux élan de don de soi. Cela en rendait l'acceptation comme la chose la plus naturelle au monde, la plus facile, la plus agréable. Il m'apparaît maintenant qu'il ne voyait que peu de différence, voire aucune, entre moi et les deux autres femmes dont j'ai parlé. Nous étions toutes des êtres humains qui pataugions dans nos problèmes, embourbées dans le marécage de la vie, incapables de nous en sortir seules, comme ces oiseaux de mer dont les ailes magnifiques ont été engluées par le goudron ou le pétrole des marées noires, incapables de s'envoler, et condamnés à une mort certaine. Mais notre ressemblance à toutes les trois ne m'apparaissait pas alors. Mes critères de jugement étaient aussi artificiels et discutables que tout ce que produit l'homme, ils n'avaient que peu à voir avec la réalité ou avec les lois de la nature, c'était des critères humains, pire, des critères établis par un tout petit groupe d'élus. Je me considérais comme infiniment supérieure aux deux autres femmes. C'était ainsi que je voyais les choses, et du reste la question ne se posait même pas, car pour moi c'était un simple fait établi, à mes yeux j'entends ! Je suppose que c'est par un coup de chance, ou peut-être parce que j'avais de plus gros besoins que les leurs, que je suis allée plus loin. Je suis restée avec les Rampa, en devenant un membre à part entière de la famille pendant près de vingt-cinq ans.

Mais nous parlions du don, n'est-ce pas ?, de l'élégance du don dans le monde de Rampa. Et ce don n'est pas d'ordre matériel, même si cet aspect était aussi très présent. Je parle de réelle ouverture, comme le fait de sortir pour rencontrer les autres sur le même pied d'égalité, je parle du don désintéressé qui grandit l'autre. C'est une chose que de voir un clochard assis par terre au coin de la rue, de lui jeter une ou deux pièces de monnaie, voire un manteau ou une paire de gants, et de penser ainsi n'avoir pas trop mal agi, avoir fait preuve de gentillesse, et pouvoir se féliciter en reprenant son chemin, content de soi. Mais c'en est une autre que de s'approcher du mendiant, d'engager la conversation avec lui, de s'asseoir à côté de lui sur le trottoir, puis de prendre le temps de l'accompagner au bas de la rue pour partager un café et un repas ensemble. Puis de revenir le lendemain et les jours suivants, jusqu'à ce qu'une relation de confiance s'établisse. C'est de cette façon de donner dont je parle, c'était cela le monde de Rampa, c'était le genre de choses qu'il faisait parce qu'il était libre de tout préjugés et de fausses valeurs. Combien d'entre nous seraient capables de faire ce genre de choses même s'il le voulait ? La plupart d'entre nous sont accablés du fardeau des habitudes, de la respectabilité, du soucis de garder notre petite place dans le monde sans être dérangés par les nécessiteux, une petite place que nous avons peut-être acquise en nous battant dur, en nous cramponnant comme nous pouvons aux « bonnes choses » acquises. Il y a toujours en arrière plan cette vilaine pensée qu'en nous abaissant jusqu'au niveau du mendiant nous ne retrouverons jamais la position artificielle que nous nous sommes attribuée, que nous porterons à jamais une souillure aux yeux du monde.

Lobsang Rampa comprenait parfaitement ce sens de la retenue qui empêche la plupart d'entre nous de donner véritablement, cette peur qu'en agissant de la sorte on risque de perdre quelque chose de soi-même. Il considérait cela presque comme un obstacle insurmontable pour faire de réels progrès en matière spirituelle, et cela le désolait. Je pense que cela faisait peut-être partie de son plan – le fait de donner de sa personne librement en s'ouvrant complètement, en espérant devenir un exemple que l'on finirait par suivre encore et encore. Et c'est vrai qu'en vivant avec lui au quotidien et en étant témoin de sa sincérité et de son humanité, on était capable de plus d'ouverture, de plus de capacité à donner, on devenait donc plus épanoui et moins inquiet.

Nous vivions à Londres lors de la sortie du Troisième Oeil, et ce fut un événement marquant dans la vie des Rampa car leur vie changea sur bien des points suite à la publication du livre. Il lui devenait désormais possible d'entreprendre le travail sur l'aura qui était sa mission dans la vie ; il y aurait de l'argent pour acheter des appareils photo, des pellicules, et tout ce dont il avait besoin pour ses recherches dans le domaine de l'aura humaine. Nous louâmes ensemble un appartement plus correctement meublé pendant quelques mois, et nous n'eûmes plus jamais faim ni froid comme avant. Mais malgré les soucis qu'il avait certainement et le travail supplémentaire lié à la publication du livre, il consacrait beaucoup de son temps et de son énergie à s'occuper de moi. Comme je le disais, je prenais cela le plus naturellement du monde, et c'était bien ainsi qu'il l'entendait. Mais sans son attention constante, sans son amitié et nos conversations, je me serais enfoncée dans les profondeurs de la dépression ; j'en ai maintenant la certitude. Et une dépression grave peut durer toute la vie, et même adoucie par les médicaments et les thérapies, elle peut causer des dégâts permanents pour le cerveau et l'équilibre chimique de l'organisme. Je n'ai jamais souffert de la sorte, j'en suis sortie aussi saine que la plupart des gens, plus équilibrée et en meilleur état de fonctionnement que je ne l'avais jamais été.

Au cours de nos fréquentes sorties ensemble, je découvrais des endroits de Londres que je n'avais encore jamais vus avant, alors que j'habitais cette ville depuis l'adolescence. Nous prenions l'autobus et nous marchions, et à bord des autobus nous nous asseyions à l'étage, au fond si possible car c'était là que nous aimions être. Il aimait observer les gens qui émergeaient de l'escalier, d'abord la tête puis le corps entier, et qui étaient ballottés par le démarrage du bus. Un jour quelqu'un monta un petit enfant par l'escalier, une tâche difficile quand on connaît les chauffeurs de bus londoniens ; c'était un enfant handicapé, avec le corps difforme. J'avais moi-même de jeunes enfants, et en le regardant mon coeur se mit à battre pour ce petit enfant que la vie n'avait pas avantagé. Quel genre de vie lui serait réservé ? Cela me semblait affreusement injuste de devoir débuter sa vie en étant handicapé.

— Je vois que tu as pitié de lui, Sheelagh, dit Chen*.

(* Cela peut déconcerter un peu le lecteur, mais à partir de cette époque, les dialogues entre L. Rampa et Sheelagh Rouse prennent un ton plus familier, ce que l'auteur (vivant au Canada et connaissant assez bien notre langue) a confirmé en approuvant la traduction du « you » anglais par le tutoiement)

— Comment peux-tu savoir que je suis désolée pour lui ? J'étais stupéfaite, je n'avais rien dit.

— Tes couleurs. Tes couleurs montrent tes sentiments.

Il parlait des couleurs de mon aura, ces couleurs sans cesse changeantes qui tourbillonnent autour de nous et qui peuvent indiquer à un voyant capable de les percevoir quelles sont nos émotions.

— Mais rappelle-toi que cet enfant a probablement choisi cette infirmité pour une raison bien précise, pour quelque chose qu'il souhaitait apprendre dans la vie.

— Alors nous ne devons éprouver aucune pitié ? J'observais le papa prendre un siège à l'avant du bus et mettre l'enfant sur ses genoux.

— De la pitié ? La pitié n'est pas une bonne chose, elle est humiliante. Les gens ressentent automatiquement de la tristesse quand ils sont confrontés à la souffrance, et ils veulent parfois apporter leur aide. Mais on ne devrait jamais apporter son aide à quelqu'un à moins d'y être invité, car cela deviendrait de l'ingérence dans le chemin choisi par l'autre, et cela risquerait de lui ôter la possibilité d'apprendre ce qu'il a décidé d'apprendre dans cette vie.

Je voyais qu'il était d'humeur causante. Nous allions en direction de Richmond, et donc nous avions le temps.

— D'après mes croyances, continua-t-il, nous décidons dans le monde astral, avant de venir sur terre, ce que nous devons apprendre dans la nouvelle vie qui est sur le point de commencer. S'il s'avère que les obstacles que nous avons choisis sont pires que prévus – et c'est souvent le cas – que nous nous battons dur et que nous arrivons à nous débrouiller malgré tout, et si tout à coup quelqu'un arrive en nous disant « Oh, c'est trop dur pour vous, je vais vous soulager un peu de votre fardeau », ce n'est pas une bonne chose du tout, c'est même une entrave plus qu'une aide en réalité, parce que cela bouleverse complètement les plans que nous avons établis en vue d'apprendre certaines leçons. Mais supposons que nous acceptions quand même cette aide non sollicitée, l'offre est trop généreuse pour être refusée et nous ne voyons aucune raison valable pour continuer à nous battre, car bien sûr nous n'avons pas conscience de nos plans, de ces obstacles que nous nous sommes imposés. Si nous pouvions voir dans l'astral, si nous étions tous médiums et si nous pouvions voir plus loin que notre monde en trois dimensions, nous le saurions, mais nous partons du principe que nous ne sommes pas médiums et que nous ne pouvons pas voyager consciemment dans l'astral. Alors nous prenons le chemin le plus facile.

— Pourtant il arrive parfois que notre vie nous semble absurde, que nous ressentions de la frustration sans savoir pourquoi. Nous faisons notre temps sur terre et nous arrivons à la fin, nous mourons, la Corde d'Argent est coupée, nous retournons dans le monde astral en laissant derrière nous notre corps physique comme on abandonne un vieux costume usé. Puis, une fois arrivé dans l'astral, où nous redevenons capables de voir les choses avec clarté, nous nous apercevons que nous avons gâché notre vie et que nous devons revenir sur terre pour essayer de recommencer à apprendre les mêmes leçons. Nous devons retrouver les mêmes obstacles, ce qui signifie qu'effectivement nous avons gâché notre vie en acceptant l'aide non sollicitée qui nous a été proposée.

— Oui, nous avons déjà un peu parlé de cela.

C'était manifestement un sujet qu'il lui tenait à coeur que je comprenne, la pierre angulaire sur laquelle reposait de nombreux aspects des traditions occultes.

— Je comprends ce que tu dis, mais tu sais Chen, c'est vraiment difficile de saisir ce genre de choses, c'est tellement éloigné de notre pensée occidentale, mais je dois admettre néanmoins que cela répond à certaines questions que je me posais vaguement.

Je gardais le silence une minute ou deux. Le bus s'arrêta puis repartit. J'étais toujours en train de penser à l'enfant et à l'importance de ne pas se mêler de la vie des gens quand ils ne demandent rien.

— Mais n'est-ce pas une réaction naturelle, si on est doté d'un minimum de bonnes manières, de se lever pour céder sa place à une personne handicapée par exemple, ou de lui tenir la porte ? Il n'y a sûrement rien de mal à cela.

— Non, bien sûr que non. L'aide dont je parle est d'une toute autre nature, je ne parle pas, comme tu le fais remarquer avec justesse, de la considération que l'on doit avoir envers les autres. Mais en même temps, rappelle-toi qu'il existe beaucoup de handicapés ou de personnes âgées dont l'orgueil mal placé peut se retourner contre toi si tu leur témoigne la moindre considération. Tu sais, le genre « je peux le faire tout seul », mais il s'agit là d'une manifestation de leur amertume et du manque de discernement qu'ils ont vis à vis de leur handicap. Cela ne devrait pas te décourager malgré tout, il en reste encore beaucoup qui sont reconnaissants.

Je me rendais compte qu'entreprendre de venir en aide aux autres n'était pas si facile que cela. Et qu'en était-il de ceux qui avaient besoin d'aide mais n'osaient pas la réclamer ? Et puis aussi, on ne peut pas sortir dans la rue comme ça et importuner les gens en jouant les bienfaiteurs. Je me disais aussi que pouvoir aider quelqu'un est une sorte de privilège, aussi quand cette chance se présente on devrait avoir tout intérêt à la saisir car elle risque de ne plus se représenter avant longtemps.

Nous parlions d'une foule de choses à cette époque. Nous avions aussi beaucoup plus de temps pour discuter. Par la suite, quand il commença à devenir célèbre et à être constamment bombardé de lettres et de questions, il devint plus difficile pour nous de renouer avec nos conversations à la maison, avec leurs lots de théories et de questionnements. J'apprenais dès lors les choses à travers les réponses qu'il donnait aux autres. Au cours de ces premiers mois je réalisai mes premières prises de conscience de ce qui existe au-delà du plan terrestre. Il commençait vraiment son oeuvre de salut à mon égard en entreprenant mon apprentissage avant que mon ancien univers ne s'effondre irrémédiablement, et en consacrant autant d'énergie à mon éducation. Il y avait tant de points sur lesquels je devais réfléchir, je devenais capable de relativiser un peu plus les choses et de régler mes problèmes. Sa façon de me transmettre sa connaissance maintenant que nous vivions ensemble était devenue plus sérieuse et plus dense que quand nous nous rencontrions occasionnellement auparavant. Ce qui était génial dans les premiers temps c'est que j'avais l'esprit tellement occupé que je n'avais pas le temps de broyer du noir, ni de regretter le passé, j'avais l'esprit tourné vers l'avenir et sur des choses qui me dépassaient. C'est maintenant que je me rends compte que c'était bien pensé de sa part de me faire franchir ainsi cette période ô combien désastreuse de ma vie. Quand une personne est déprimée, abattue ou affligée, il peut lui être fatal de se centrer sur elle-même et de s'auto analyser. Ce n'est qu'en prenant du recul avec elle-même que la guérison peut s'établir.

Pour faire une petite digression, quand j'ai commencé à écrire mon livre sur le Dr Rampa j'ai un ami qui m'a conseillé en toute bonne foi que je devrais aussi livrer au lecteur tous les aspects négatifs le concernant, lui-même et ma vie avec lui. D'après cet ami – et il a certainement raison – personne n'aime lire des histoires où tout se passe bien, cela devient vite rébarbatif et même suspect. Ce que les lecteurs affectionnent particulièrement ce sont les sensations fortes, les aspects obscurs et les vérités cachées, et tout le monde, m'a dit mon ami, possède des mauvais côtés qui devraient être révélés en toute honnêteté. Et ce qui ferait tout l'intérêt du livre, et qui le ferait vendre, c'est justement ce côté obscur que je suis la seule à connaître. Mais bien qu'étant tout à fait d'accord avec ce conseil pertinent, j'avais du mal à trouver si peu que ce soit d'alléchant pour rendre mon livre vraiment intéressant ! Quantité de mythes ont été mis en circulation sur Lobsang Rampa, quantité de critiques effrénées, mais il y avait en vérité très peu d'éléments factuels pour la simple raison que presque personne ne le connaissait. Comme toute personnalité brillante sortant de l'ordinaire et au caractère complexe, il y avait plusieurs aspects qui le caractérisaient, et qui le rendaient difficile à comprendre. Il reconnaissait lui-même qu'il n'était pas comme tout le monde et il faisait des efforts pour rester souple d'esprit et tolérant. Il avait grand besoin de solitude, et c'était dans ces moments-là qu'il reprenait des forces et se ressourçait.

Certaines personnes, peut-être même la plupart de ceux qui sont exposés au regard du public, veillent soigneusement à ne jamais lire aucun article ni aucune critique écrits sur eux, que ce soit en positif ou en négatif, et nous ne faisions pas exception à la règle, aussi n'est-ce que très récemment que j'ai réalisé les choses invraisemblables attribuées à Chen, et même en fait à nous trois, et tellement éloignées de la vérité qu'elles en sont ridicules. Des choses supposées avoir été faites ou dites par lui, des folles orgies organisées chez nous par exemple, et ainsi de suite, des descriptions de sa personnalité qui n'avaient rien à voir avec la réalité. Sur les couvertures de ses livres il était présenté comme un mystique, ce qui ouvrait la porte à toutes sortes d'interprétations. Du reste, il était un peu responsable de ces fausses impressions, et je vais vous expliquer pourquoi.

Il y a des photos de lui, et des dessins réalisés à partir de ces photos, qui le montrent comme quelqu'un de menaçant ou d'étrange. Il avait l'habitude, quand il posait à des fins promotionnelles, d'adopter une posture rigide et sérieuse, complètement différente de son air bienveillant habituel. Ce que nous en savons, c'est que pour une raison quelconque qu'il gardait pour lui – à moins qu'il ne fût tout simplement sur la défensive – il souhaitait apparaître ainsi pour le public, mais pour autant, la raideur est une chose, et une attitude menaçante en est une autre, et je suis certaine qu'il ne souhaitait pas suggérer cette dernière, qui était à des lieues de ce qu'il était en privé. Il pouvait se montrer ferme et même terrible s'il le fallait, mais ce n'était pas son comportement habituel de tous les jours. Il est plus que probable que les choses invraisemblables rapportées sur lui prennent leur origine dans ces premières photos. Comme tout le monde le sait, les photos de couverture des livres poussent toujours le sensationnalisme à l'extrême, mais il n'avait aucun pouvoir de contrôle sur elles. On ne lui montrait jamais les couvertures de ses livres avant qu'ils ne sortent, on ne lui demandait jamais son avis sur la quatrième de couverture, mais à l'évidence les éditeurs étaient exactement dans l'état d'esprit décrit fort à propos par mon ami, à savoir que le public adore le sensationnel, et plus il y en a, plus il aime.

Il y avait un autre aspect de ce même problème de fausse impression, c'était sa voix. En général la voix de quelqu'un est un bon indicateur de sa personnalité et de son caractère. Quand vous entendez la voix de quelqu'un avant de le rencontrer, vous pouvez vous faire une idée assez précise de la personne que vous aurez en face de vous. Dans son cas, comme nous le savons, sa bouche et sa mâchoire avaient été gravement blessées sous les bottes des Japonais dans les camps de prisonniers de guerre, en d'autres mots il avait été frappé sauvagement, et j'ai toujours senti que ses cordes vocales aussi avaient été touchées par des coups reçus dans la région de la gorge, parce que sa voix manquait de la résonance et de la profondeur qu'elle avait certainement dû posséder à l'origine. Il parlait posément, ce qui devait être naturel pour lui, mais il avait une voix « ténue », qui ne collait pas du tout à sa personnalité. Quand il parlait à des personnes extérieures à la famille, ou qu'il réalisait des enregistrements, il faisait un effort conscient pour contrôler sa voix et pour lui donner l'intensité et la profondeur dont elle manquait, et pour quelqu'un à l'oreille exercée, ces efforts devaient s'entendre. Sa voix ne portait pas loin, elle paraissait comme forcée, et quelqu'un qui l'écoutait pouvait très bien se poser des questions. Sachant qu'il n'avait pas la capacité de s'exprimer comme il le faisait avant la torture, il s'efforçait de formater sa voix, mais ce faisant, il donnait au contraire le sentiment erroné d'essayer de faire impression.

Comme je l'ai dit, ce n'est que tout récemment que j'ai pris connaissance des absurdités qui circulaient à son propos. Par exemple il a été dit que Lobsang Rampa était égocentrique, dominateur, stupide et borné, qu'il avait mauvais caractère, et qu'il organisait des séances de spiritisme. J'ai du mal a reconnaître en lui cette personne, aussi examinons ces accusations et considérons-les à la lumière de ce que nous savons sur un homme plutôt connu pour sa gentillesse et son amour pour les autres. J'ai bien conscience d'avoir affirmé en plusieurs occasions que peu importait QUI était Lobsang Rampa, mais que ce qui comptait c'était son enseignement, et je maintiens cette position. En même temps, on m'a demandé d'écrire sur sa gentillesse, c'est pourquoi il est important de dresser un portrait exact, du moins aussi exact que possible, sur sa façon d'être dans la vie privée.

Egocentrique : le signe révélateur d'une personnalité égocentrique est l'utilisation fréquente des mots « je » et « moi » dans la conversation, et une apparente incapacité à comprendre que le monde entier n'est pas forcément intéressé par une conversation perpétuellement centrée sur ses propres exploits et autres prouesses, et à travers laquelle elle domine tout échange social, sans parler de la myopie avec laquelle elle regarde le monde, à travers une seule paire d'yeux, la sienne. Quelqu'un comme Lobsang Rampa, qui a consacré sa vie à enseigner aux autres et à s'intéresser aux autres ne peut pas décemment être accusé d'égocentrisme. Il parlait rarement de lui-même, et on avait même parfois l'impression que sa propre vie ne l'intéressait pas. Certes il a écrit des livres où il parlait de lui, mais s'il ne l'avait pas fait je crois que je n'aurais pas su grand chose sur sa jeunesse. C'était un homme du présent et du futur, pas du passé. Ce qui l'intéressait, c'étaient les autres et le bien-être universel. Les rares fois où il se remémorait quelque chose du passé, on était très attentif, c'était tellement rare que ça méritait qu'on écoute avec attention ! Une grande part de son succès est due au fait qu'il vivait dans le présent, et qu'il n'avait pas le goût des choses du passé, c'était comme s'il avait tiré un rideau sur le passé, qu'il ne lui servait plus à rien maintenant, c'était derrière. Le passé est ce qui nous a permis d'apprendre ce que nous savons maintenant. Et le présent est ce qui fabrique le lendemain. Vous pourriez rétorquer que ses livres parlent tous de son passé, et c'est entièrement vrai, mais il faisait bien la distinction entre ses livres et sa vie du moment. Il ne « vivait » pas ses livres, c'était juste son travail.

Il est vrai qu'il croyait beaucoup à l'estime de soi, à la conscience de soi, à la confiance en soi, et il constituait un bon exemple d'une personne possédant ces caractéristiques, car elles lui venaient de sa croyance que le premier devoir que nous avons, c'est envers nous-mêmes. Il avait la conviction que chacun de nous possède une bonne raison pour vivre, et qu'il est important de prendre soin de nous-mêmes physiquement, mentalement et spirituellement afin d'atteindre notre but. Si vous vous laissez aller à devenir par exemple toxicomane ou alcoolique, vous mettez en péril votre santé physique, mentale et spirituelle, ce qui vous empêchera d'avoir un bon travail dans ce monde, vous deviendrez quelqu'un qui aura une influence négative. Aussi est-il de votre devoir que de prendre soin de vous-mêmes. Mais est-ce de l'égocentrisme que d'avoir de l'estime de soi, une conscience de soi, et de la confiance en soi ? Je ne pense pas.

Dominateur : eh bien, certes c'était lui qui « menait la danse » à la maison, mais cela semblait aller de soi. Certains sont faits pour diriger et d'autres pour suivre. Faire partie de ceux qui suivent ne signifie pas nécessairement que l'on est faible, et être de ceux qui dirigent n'équivaut pas automatiquement à être dominateur, même si c'est vous l'élément dominant, vous qui prenez les décisions et tracez le chemin. Chen était à l'évidence l'élément dominant de la famille, tout tournait autour de lui et de son travail parce que nous savions que c'était ce qui comptait le plus, mais ce n'était pas quelqu'un de dominateur qui aurait régi nos vies à sa convenance en nous faisant faire ce qu'il voulait. Au contraire il se souciait constamment du bien-être des autres, que ce soit des membres de la famille, des amis ou des étrangers, et il lui arrivait souvent de réviser son point de vue en faveur des autres.

Stupide et borné : la plupart des enfants adressent cette critique à leurs parents un jour ou l'autre. Pour quelqu'un de la stature de Lobsang Rampa nous étions tous comme des enfants, et même souvent des enfants pas sages. Quand vous projetez délibérément de faire une chose que vous savez n'être pas bonne pour vous et si quelqu'un vient vous dire que vous ne devriez pas la faire, vous allez avoir tendance à considérer cette personne comme stupide et bornée. Et si vous estimez être un adulte plein d'expérience, même si vous ne l'êtes pas, et qu'on vient vous dire que ce ne serait pas une bonne idée de faire telle ou telle chose, vous allez vous fâcher, c'est une réaction naturelle, et parce que vous refusez d'admettre qu'après tout vous n'avez pas tant d'expérience que vous le pensiez, vous vous rebiffez en disant « quel idiot, celui-là » ou « qu'est-ce qu'il est têtu ! »

Mauvais caractère : c'est vrai qu'il avait le tempérament vif, et qu'il avait un réel pouvoir de dissuasion sur quiconque lui cherchait querelle, mais il savait rapidement maîtriser ses humeurs, sans garder de rancune au sens habituel du terme. Il lui arrivait parfois d'être impitoyable envers ceux qui l'importunaient vraiment, et dans ce cas il coupait court à toute relation avec cette personne, il l'effaçait complètement de la place qu'elle avait occupée auparavant. C'était une démarche salutaire car il n'avait dès lors plus à se tourmenter sur le tort qu'avait pu lui causer cette personne ni sur le mécontentement qu'elle avait pu susciter en lui. Il cessait tout simplement de penser à elle, comme si elle n'avait jamais existé. Il savait pardonner, mais quand on dépassait les bornes de ce qu'il estimait pouvoir pardonner, alors c'était fini, on était définitivement rayé de sa liste, pour le plus grand bien de tout le monde. C'était comme une forme de purification qui rendait impossible toute éclosion de rancune, poison nocif aussi bien pour le corps que pour l'âme.

En général quand on dit que quelqu'un a mauvais caractère, c'est souvent parce qu'il est susceptible et qu'on a du mal à s'entendre avec, du fait qu'il conserve en permanence un fond de mauvaise humeur. Chen était tout le contraire, c'était un modèle d'amabilité, quelqu'un de bonne composition doué d'un bon sens de l'humour. On l'entendait souvent rire tout bas quand il lisait quelque chose qui le surprenait, ou chanter pour ses chats. Il lui arrivait de plaisanter quand il parlait aux gens. Les étrangers ne savaient pas trop comment le prendre, ils se posaient des questions. Ils s'attendaient à rencontrer quelqu'un de pieux, d'érudit et de sérieux, et ils tombaient sur un être parfaitement humain et amusant ! Mais il était vraiment ainsi, et ces traits de caractères lui gagnaient la sympathie des quelques privilégiés qui avaient la chance de le rencontrer.

Les séances de spiritisme : jamais ! Il n'avait pas de temps à consacrer au spiritisme. Il n'a jamais organisé de quelconque réunion ni groupe de prière, jamais pratiqué la méditation collective. Il croyait profondément que l'on devait progresser individuellement et non en groupe. Il n'avait nul besoin de ces rassemblements si populaires en Amérique du Nord, et qui sont presque des sectes. En refusant catégoriquement de s'affiler à ces groupes, il s'attirait la colère de ceux qui le voyaient déjà comme leur figure emblématique, et se retrouvait en butte à leur hostilité en devenant la proie de critiques d'autant plus infondées qu'elles prenaient leur source dans l'ignorance. Mais comme toujours il maintenait son cap, ne déviant jamais de ce qu'il considérait comme juste.

* * * * * * * * * * * *

Peu après la sortie du Troisième Oeil, nous faisions nos valises pour la première de nos nombreuses étapes sur le chemin du déracinement. Nous louâmes un appartement dans Dublin, et ensuite une maison dans un charmant petit endroit de la côte irlandaise, non loin de Dublin, et qui s'appelait Howth. Ceux qui ont lu les livres du Dr Rampa savent déjà pas mal de choses sur notre vie d'alors et sur les amis qu'il se fit dans la population de ce petit village de pêcheurs.

Ben Edair était le nom de cette petite maison en pierre dominant la mer, et qui semblait presque accrochée à flanc de falaise ; elle était sans prétention, ni trop moche ni particulièrement jolie. L'entrée se trouvait à une des extrémités, et non au milieu comme dans la plupart des maisons, et on y pénétrait directement de la rue, il n'y avait pas d'allée, seulement quelques marches qui menaient directement de la chaussée à la porte d'entrée.

Une fois à l'intérieur vous réalisiez alors que vous étiez à l'étage supérieur, avec un hall d'entrée, ou plutôt un corridor, qui faisait toute la longueur de la maison. Il y avait deux pièces, ou bien trois, du côté du corridor qui donnait sur la rue, et une autre plus petite du côté de la mer, et dans laquelle était installé à demeure un télescope, et où étaient rangés les jumelles et le matériel photo. Plus loin il y avait une pièce plus spacieuse, qui était la pièce principale de la maison, avec une baie vitrée qui surplombait la mer, offrant à ses occupants une vue magnifique, un immense espace de ciel et d'eau, avec à l'horizon un gros rocher, presque une île, qui s'appelait Ireland's Eye (l'oeil de l'Irlande). Il n'était pas si loin que cela ce rocher car on pouvait facilement s'y rendre à la rame et accoster en une dizaine de minutes tout au plus, ce que nous ne manquions pas de faire souvent.

Cette pièce était tout naturellement celle de Chen. Son lit était placé à côté de la baie vitrée, ce qui pour lui était un endroit idéal. Le fait que la fenêtre ait été mal ajustée et que le vent s'engouffrât par les interstices durant les jours de tempête ne lui posait aucun problème. Il était solide comme un roc, et quand le temps tournait au froid ou à la tempête il se contentait de braver les éléments avec naturel, sans même se préoccuper de se vêtir plus chaudement. C'était comme si le froid n'avait pas de prise sur lui, comme s'il ne s'en rendait pas compte. Je le revois parfaitement, assis sur son lit en simple pyjama de coton en train de contempler le spectacle de la tempête et de se délecter des éclairs, tandis que le vent hurlait et que les vagues se fracassaient sur la plage de galet en contrebas ; pendant ce temps Ra'ab et moi restions, toutes grelottantes, emmitouflées dans nos pull de laines et nos pieds enveloppés de grosses chaussettes.

Sur ces rivages, les conditions climatiques variaient d'un extrême à l'autre, un jour nous avions un brouillard à couper au couteau, un autre des éclairs, la tempête, des vents très violents, et ensuite une mer d'huile sous un ciel serein. Le temps changeait constamment, il n'était jamais vraiment maussade. J'irais jusqu'à dire que Chen adorait cet endroit. Après sa vie trépidante dans une grande métropole, avec les hauts et les bas qu'il avait connus, il appréciait maintenant le contraste d'une existence plus proche de la nature et de ses forces, sans compromis, sans malentendu, où rien n'est factice ; c'était comme quitter l'obscurité pour la lumière, le calme après la tempête. À Howth, dans cette petite maison perchée au-dessus de la mer, il connaissait un sentiment de paix et d'harmonie qu'il ne retrouverait plus jamais au cours des années que j'ai partagées avec lui.

Tout au bout du couloir, un escalier menait à l'étage inférieur. À mi-chemin il faisait un virage dans lequel se trouvait une salle de bain, sans doute rajoutée après la construction de la maison. L'étage du bas comportait trois petites pièces qui constituaient un véritable rez-de-jardin puisqu'elles se trouvaient sous le niveau de la route, et étaient très humides. Ma chambre se trouvait là, en bas de l'escalier, à une extrémité de la maison, et il était indispensable de garder un feu dans la cheminée en hiver si on voulait dissiper l'humidité qui rampait le long des murs. J'adorais le feu, et j'adorais me mettre au lit en observant les lueurs et les formes qui dansaient au plafond avec le crépitement des flammes. C'était pour moi un raffinement qui me rappelait mon enfance et me réconfortait ; il me réchauffait à la fois le coeur et le corps.

À l'étage inférieur, face à la mer, il y avait une immense cuisine dallée avec une grande fenêtre donnant l'impression qu'on était dehors. Cette cuisine avait visiblement été conçue tout à la fois pour faire la cuisine et pour y manger car il y avait suffisamment de place pour une grande table de huit personnes confortablement installées. Les éléments de cuisine d'origine étaient encore en place, une grande cheminée et deux fours, un crochet suspendu au-dessus du foyer pour y mettre à mijoter un chaudron, mais il y avait aussi une horrible cuisinière à gaz plus moderne et plus pratique. Un vague sentier partait d'en bas de la fenêtre et conduisait à la plage de galets en contrebas où était amarré un petit canot.

La maison n'avait rien de remarquable en elle-même hormis sa situation exceptionnelle, et elle n'aurait probablement pas plu à grand monde. Pour nous, du moment que l'ameublement et la décoration nous convenaient, nous étions comblés dans la mesure où nous pouvions garder le mode de vie que les Rampa avaient adopté. Ce qu'ils possédaient était à la fois simple et pratique. C'était une période de stabilité financière qui ne changeait rien à leur façon de vivre si ce n'est que les soucis et la pauvreté avaient disparu de leur horizon, qu'il était désormais possible d'acheter le matériel nécessaire aux recherches de Chen, et qu'il pouvait apporter une aide matérielle à ceux qui, dans le besoin, croisaient d'aventure son chemin.

Sur la poignée de personnes avec qui nous nous sommes liés d'amitié, celui à qui je pense avec la plus grande affection est le policier du village, un Garda*. (* Garda : membre du corps des Gardiens de la Paix d'Irlande.)

Grand et solidement bâti, Pat avait une carrure avantageuse sur le reste de la communauté, qui le désignait parfaitement pour ce boulot. Il était de plus consciencieux à l'excès, et demeurait un peu en retrait des autres comme l'exigeait sa position. Il arborait sur le visage une expression sévère et dure qui convenait à sa fonction, mais au fond nous savions très bien, comme la plupart des gens, que c'était un masque qui cachait un coeur tendre, modeste et sincère. Il nous appelait régulièrement et passait souvent bavarder avec Chen. Il n'était pas bien difficile d'imaginer que tout en bavardant l'air de rien il faisait aussi son devoir en même temps, car en abordant ainsi un vaste éventail de sujets avec les gens, cela pouvait lui mettre la puce à l'oreille sur certains petits délits commis dans la région. Et quand ces deux là étaient ensemble, ils auraient été capables de déjouer les plans de n'importe quel malfaiteur potentiel, mais il ne se passait pas grand chose en matière de criminalité dans notre petit village ou dans le district environnant. En fait, la principale tâche de Pat consistait surtout à venir en aide aux personnes en difficulté, à arbitrer les querelles, ou à ramasser les ivrognes dans le caniveau pour les raccompagner chez eux avant qu'il ne leur arrive quoi que ce soit.

Dans sa jeunesse il avait combattu contre les Anglais, et il adorait nous raconter comment, avec une poignée de braves Irlandais, ils avaient tenu le bureau de poste de Dublin contre un ennemi d'une supériorité écrasante, l'ennemi étant bien sûr constitué par d'ignobles Anglais, même s'il ne le formulait jamais ainsi. Le fait que Ra'ab et moi-même faisions partie de l'ennemi ne lui avait visiblement jamais traversé l'esprit – les Irlandais en général sont foncièrement plein de tact, n'oublions pas qu'ils ont embrassé la Blarney Stone (la Pierre de l'Eloquence)* par milliers – mais il semblait sincère en ceci qu'il ne semblait pas conserver en lui la plus infime trace de rancune, et nos relations étaient totalement empreintes de courtoisie et d'amitié. Et aussi, comme la plupart des Irlandais, il appelait Chen « Lui », et Ra'ab « Elle ». Bien sûr, à ses yeux nous étions tous des païens, comme du reste pour tous les gens du village, et il est plus que probable qu'en bon catholique il allait chaque semaine derrière la grille du confessionnal confesser au prêtre que son plus grand péché était de nous fréquenter. Cela pouvait bien lui être pardonné car il devint le meilleur des amis, il fut l'objet d'une sollicitude et d'une attention exceptionnelles qui le sortait de sa ronde quotidienne, qui lui donnait plus d'éclat, et c'était ainsi que Lobsang Rampa rayonnait sur tous ceux qui gravitaient dans son orbite. (* Blarney Stone : bloc rocheux de dolérite inséré en haut des remparts du château de Blarney en Irlande (dans la région de Cork). Selon une ancienne légende très populaire, quiconque embrasse cette pierre se trouve gratifié du don de l'éloquence.)

Et puis il y avait Edgar. Edgar était pilote de bateau. C'était quelqu'un de sec, d'usé, et tout ridé, comme desséché par le vent et le soleil ; il faisait plus que son âge, et il avait l'habitude de remonter sans cesse son pantalon élimé qui empestait le poisson et le sel. Il avait un bateau avec son frère qui lui, n'avait pas le même panache ; en fait je ne me rappelle même pas son nom. L'été ils amenaient les gens en promenade dans leur bateau, et s'il y avait eu du monde en hiver je suis sûre qu'ils auraient continué leur activité toute l'année. C'était un simple canot de bois, capable d'embarquer tout au plus six à huit passagers assis, et équipé d'un moteur hors-bord qui démarrait d'habitude au quart de tour, mais il lui arrivait parfois d'avoir des ratés. Durant les mois d'été on le voyait quitter le port en pétaradant et naviguer à quelque distance de la côte avec à bord un ou deux touristes téméraires. En hiver les deux frères ne faisaient pas grand chose. On les voyait assis nonchalamment à côté de leur bateau à sec, en train de réparer des filets de pêche et de bavarder avec quiconque était prêt à les écouter. Il nous arrivait fréquemment de louer les services d'Edgar pour faire un tour en mer quelques heures, le plus longtemps qu'il pouvait, mais ce que nous lui payions n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan de la pauvreté. À en juger d'après les manières exagérées qu'il faisait en tripotant sa vieille casquette graisseuse à chaque fois qu'il nous arrivait de le croiser, je soupçonnais Chen de glisser de temps en temps quelques billets supplémentaires au fond de sa main calleuse, et il est vrai que cette main était celle d'un homme qui espérait un avenir meilleur car il était tout le temps dans le besoin.